“La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre” di Marilù Oliva: l’incessante racconto

“Che sciocchezza! Non morirete, anzi: se mangerete i suoi frutti riuscirete scorgere oltre le cose, acquisirete la conoscenza del bene e del male” ‒ “La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre”

Dopo aver raccontato l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide da parte delle donne, Marilù Oliva passa a quelle della Bibbia con il volume “La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre”.

Nel corso di questa mia recensione userò spesso solo il nome Marilù perché lei è unica: e la ringrazio per il modo in cui si è posta con me fin da quando l’ho conosciuta di persona a San Benedetto del Tronto il 7 aprile 2024, quando è venuta a presentare uno dei suoi libri. L’ho incontrata di nuovo lo scorso 10 maggio sempre a San Benedetto e ancora una volta la sua empatia mi ha commossa. Siamo rimaste in contatto e la ringrazio per la sua amicizia e per le parole che ha saputo dirmi nelle nostre conversazioni da donne Eva, Giuditta, Maddalena e le altre fanno parte di un percorso storico attestato nella Bibbia, distinto tra un Vecchio e un Nuovo Testamento. Si tratta di vicende insite nella nostra cultura occidentale che deriva dalla civiltà giudaico-cristiana e dalla civiltà greco-romana.

Nel libro “La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre” di Marilù cambiano la prospettiva e il punto di vista; ma muta anche la motivazione della scrittura. La Bibbia nasce da un’ispirazione divina almeno nel Vecchio Testamento; il libro di Marilù nasce da un altro libro: un’esegesi della Bibbia scritta dal padre che l’autrice dice di aver trovato durante un trasloco (quello dei traslochi come leit motiv dei ritrovamenti librari è davvero carino e ricorrente: qualcosa di simile dice Han Kang nel suo Discorso di accettazione del Premio Nobel per la letteratura edito da Adelphi qualche mese fa).

Tale informazione la troviamo alla fine del volume nel punto in cui l’autrice fornisce dei ragguagli sulla gestazione del testo e sulle modalità di sviluppo della scrittura. Come nelle altre narrazioni al femminile della Oliva, anche in questa, la nota finale è fondamentale per comprendere il modus operandi di chi scrive. Ma costituisce anche un momento affettivamente molto forte della Nostra, un omaggio al padre, una sana dimostrazione di attaccamento: “Ritrovare i suoi scritti è stato un po’ come ritrovare lui, che ho perso da piccola: ero una bambina di sei anni e lui era il mio eroe, la persona che mi stava sempre accanto. Rileggendo le quasi seicento pagine, mi è sembrato di parlare di nuovo con lui, di rivivere i suoi modi scherzosi (aveva un senso dell’ironia molto partenopeo essendo di quelle zone) ma anche il suo rigore. Ho percepito le affinità tra noi, ma anche le discrasie di due adulti che sicuramente avrebbero disputato su diverse questioni…”

Marilù poi è stata poi brava nel metterci del Suo: “Pagine che per me sono state il punto di partenza, assieme ad altri saggi, di un nuovo progetto, quello delle donne nella Bibbia. Donne talvolta ignorate, non contemplate, addirittura non nominate […] Così, animata da passione, studio, volontà di rispettare un libro sacro […] e soprattutto con tanta buona volontà, ho ripercorso i cammini delle donne qui narrate ‒ ipostasi del cammino del popolo ebraico dagli albori ‒ prendendole per mano, aprendo uno spazio laddove veniva sottratto, indovinando un dubbio, un dolore, un desiderio. Ho cercato di attenermi il più possibile al testo originale e l’impalcatura che trovate qui è fedele alla Bibbia ma non completa, del resto il metodo di mantenere come riferimento l’opera di partenza era già stato adottato ne L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre (Solferino, 2020), ne L’Iliade cantata dalle dee (Solferino, 2024) e, esclusione fatta per la variazione centrale che vede la regina fenicia sostituirsi a Enea, ne L’Eneide di Didone (Solferino, 2022)”.

E veniamo al libro “La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre”.

La cronaca procede in prima persona e di volta in volta la voce narrante viene ceduta, capitolo dopo capitolo, alle donne-protagoniste della riscrittura. L’indice che le elenca tutte, a fine volume, è utile in quanto colloca ciascuna di esse nel libro biblico di appartenenza e nel periodo cronologico di esistenza: dalla Eva della Genesi che non ha epoca, passando per un arco temporale che va dal 1800 a.C. di Agar (sempre Genesi) fino alla Maria Maddalena del I secolo a.C. (Vangeli).

Cominciamo da lei, Eva, la prima donna creata. A lei il compito di ri-raccontare la Creazione del Libro della Genesi, il patto tra Dio da un lato e l’uomo e la donna dall’altro, a lei il dovere di ripercorrere la tentazione subita dal serpente che la spinge ad infrangere l’accordo di non mangiare i frutti dall’albero della conoscenza del bene e del male, e il tradimento subito da Adamo che accusa lei quando Dio chiede all’uomo spiegazioni sull’accaduto: “Me l’ha dato la donna”. A lei l’onere di rendicontare la fatica della vita dopo la cacciata divina dall’Eden.

E se Eva riferisce una storia nota bene o male a tutti, meno conosciuta è quella di alcune delle donne successive, a partire da Agar, la schiava di Sarai, la ben più celebre moglie di Abramo. Agar è sicuramente una figura marginale: eppure lei rimane sempre una narratrice e una testimone di valore.

Da un lato, infatti, riconosce con onestà la bellezza della sua padrona e vede in tale qualità un potere compensativo di altri, come quello della fertilità: “Quindi essere bella significava tenere avvinghiati a sé i maschi con dei fili invisibili? Le donne che non figliavano venivano considerate inutili, ma per Sarai era diverso. Abramo la adorava e chiunque gravitasse attorno al nostro clan sapeva che avrebbe dovuto portarle deferenza”.

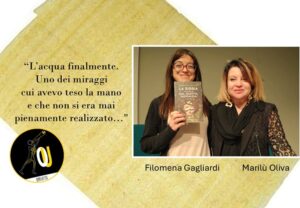

Nel corso del racconto di Agar, poi, ci sarà modo di vedere come si trasforma di volta in volta il rapporto tra le due donne in funzione proprio della prerogativa, comunque non indifferente, della fertilità. Senza voler ripercorrere tutto, ma andando a spigolare qua e là, andiamo oltre la Genesi e soffermiamoci per un po’ sull’ Esodo, dove troviamo Miriam: il tempo è trascorso, gli Ebrei sono in Egitto in una fase in cui però ormai sono stati sottomessi. Miriam è una profetessa, ma è anche la sorella di Mosè: da un lato, anche per l’etimo della parola (Miriam in ebraico significa “Libera”), è colei che parla, svela, comunica la verità ed è libera in tutto; dall’altro è solo una voce accanto al fratello Mosè, senza possibilità di sostituirsi a lui: “Sapevo che prima o poi saremmo giunti nella Terra Promessa, ma ormai non contava più la mia presenza. Un giorno Mosè avrebbe affidato il comando a Giosuè […] a Kadesh mi accinsi a prendere commiato da questo mondo, in un giorno che preannunciava pioggia. L’acqua finalmente. Uno dei miraggi cui avevo teso la mano e che non si era mai pienamente realizzato. Assieme alla chimera di un popolo coeso. E alla libertà […] Chiusi gli occhi senza le risposte di Dio, ma serena come non ero mai stata. Così come avevo sempre desiderato morire. Attorniata dai miei benedetti, amatissimi fratelli: una mano stretta a quella di Aronne, una a quella di Mosè, proprio come quando eravamo bambini”.

Proseguendo nella storia, vorrei soffermarmi poi sulla figura di Micol, anche questa molto particolare. Siamo tra X e IX secolo a.C. Gli Ebrei sono rientrati in Palestina e devono vedersela con i Filistei e sono ancora divisi in tribù: ma, nel passaggio tra Saul e Davide avviene, grazie a quest’ultimo, l’unificazione del regno, la sconfitta dei Filistei e, grazie anche al successore Salomone, si vive un periodo di forte prosperità economica, prima della nuova disgregazione politica e territoriale. Così ci tramandano i manuali scolastici di storia.

Ma Marilù fa emergere questa fase attraverso Micol, la figlia di Saul. Il nome significa “ruscello”: nomen omen. E, in quanto tale, la giovane non si piega alla concezione della donna della sua società: «Nessuna istituzione preserva una ragazza. L’onta del serpente ci accompagna, come se ci meritassimo un destino sfavorevole. Se una di noi non si sposa, la sua esistenza non ha senso per la comunità. Se si sposa, può essere sfortunata e trovare un marito stolto. Se non resta incinta, viene disprezzata. Se questo avviene, teme il giorno del parto poiché ha visto tante donne morire mettendo alla luce un figlio. Se il marito la maltratta, deve tacere e prenderle in silenzio. Se la rispetta, lei soffre all’idea che potrebbe perderlo in guerra, in un agguato, per una malattia. Se si ammoglia con un sovrano, deve accettare che lui giaccia anche con altre. E nemmeno quando sei accasata hai la certezza di una protezione, ne ho la conferma da una storia truce […] Ci hanno insegnato a non essere gelose dei nostri uomini, perché è lecito che i loro impeti li rendano sfuggenti. Loro possono abbracciare chi vogliono, noi ci dobbiamo votare all’esclusività. Se non mi sono piegata a queste imposizioni è perché sono irruente come un torrente in piena e infatti il mio nome significa “ruscello”».

Dal suo punto di vista David è tanto forte in battaglia, quanto sfuggente in coppia, tanto passionale per una notte, quanto assente quella dopo, capace di tornare, per poi sparire di nuovo, una volta ottenuto il suo bel corpo. Eppure il tempo passa per tutti e anche una donna innamorata come lei, alla fine, delusione dopo delusione, è in grado di stancarsi e soprattutto di staccarsi, di vedere la decadenza del suo “Narciso”, di andarsene, come tutte le donne, direi, quando sono esauste: “Finiti i bagordi, David si presentò alla mia stanza. Puzzava di vino, di fumo, di selvatico, di sudore acre, di sangue rappreso, di baci rubati. Mi sembrò di potergli bere l’essenza, vidi la sua anima nuda e non mi sembrò più l’uomo affascinante e di un tempo […] Perché tutte, io per prima, lo avevamo trovato così irresistibile? Nonostante lui fosse fisicamente davanti a me ‒ come infinitesime volte avevo invano agognato ‒ i suoi contorni tanto inseguiti, tanto adorati, stavano miseramente sfumando. Mi passarono davanti agli occhi le stagioni trascorse a trepidare per la sua assenza, a venerare il simulacro di un uomo che non esisteva. L’evidenza di quella lacerazione mi si scarnificò addosso, come una crepa colmata di luce. Gli lanciai qualche frase sprezzante, prima che lui si ritirasse. Quella fu l’ultima volta che mi visitò. Per sua volontà, egli credette”. Le vicende di Micol e dei suoi congiunti si trovano nel Libro di Samuele.

Dopo la fase della massima unità politica si ritorna alla frammentazione del regno che, come è noto dalla storia, costa alla fine l’occupazione da parte dei Babilonesi, meglio menzionata come cattività babilonese (586 a.C. – 538 a. C.). In questa epoca vive Giuditta la cui vicenda, quella di una vedova ebrea che salva il suo popolo dall’assedio di Oloferne, è narrata nella Bibbia, nell’omonimo Libro di Giuditta.

Marilù riproduce la storia ma dal punto di vista della vedova, che mette in evidenza la propria bellezza, la propria spregiudicatezza, il proprio rapporto ambiguo con la serva Emeth, con la quale si permette di “gabbare” Oloferne, tanto forte quanto completamente ridicolo una volta ubriaco. E su questa debolezza infieriscono le due donne, con la tipica complicità femminile che quando vuole sa mordere, eccome: “Era proprio vero, gli uomini che millantano le gesta più roboanti spesso sono i più innocui […] Eccolo qui, il temerario comandante temutissimo da tutte le contrade d’oriente e d’occidente”. Gli uomini passano, ma la solidarietà, la societas, l’amicizia, l’amore tra le donne resta, in un modo che supera le barriere di genere, di ceto, di cultura. Così dice Giuditta ad Emeth: “… sarai per sempre con me. O almeno finché lo vorrai: ma sarai libera”.

Come non può colpirci il caso di Susanna, una donna che nel V secolo a.C. riesce, solo grazie all’aiuto di un altro uomo, il profeta Daniele, ad essere assolta da una falsa accusa di tradimento ai danni del marito e a dimostrare di essere invece lei la vittima di un tentato stupro da parte di due anziani?

Questo episodio, ripercorso proprio nel Libro di Daniele, mostra nella versione della Oliva anche una riflessione finale, fornita dalla narratrice interna, Susanna stessa e valida per tutte le donne vittime di molestie di ogni tipo: alcuni traumi ci cambiano per sempre, non intaccano solo una parte di noi, quella fisica, ma quella fisica e quella morale nella loro coesistenza e unità: “Ero stata scagionata, ma qualcosa nella mia vita era cambiato per sempre. Dentro mi sentivo spenta […] dentro di me la vera Susanna sentiva che era morta quel giorno del tentato stupro. E i giorni successivi, in cui era stata prima rinnegata e poi discolpata”.

La storia giunge fino ai Vangeli (I secolo d.C.) e in particolare a Maddalena, che racconta il suo legame speciale, mistico, con Gesù, fino alla morte e alla risurrezione, o direi meglio nella dimensione dell’eterno: “Quando se ne andò, restò comunque accanto a me, e io lo divisi con chiunque incontrassi”.

Lascio ai curiosi leggere di più su di lei, sulle donne che ho citato, su quelle che ho tralasciato: un altro modo per ripercorrere le vicissitudini di popolazioni (quella ebraica ma non solo) e di una terra, quella palestinese ancora oggi problematiche, difficili e martoriate dalla violenza, dal sangue, dall’oblio della memoria.

Il femminile, che tutto accoglie, è il testimone che Marilù ha scelto per la sua ricostruzione. Così facendo l’autrice ha valorizzato, innalzato, nobilitato il dolore in quanto anch’esso creatura degna di entrare nella Storia, laddove il maschile cerca talora di evitarlo come ostacolo al compimento di un Destino. E qui mi riecheggia qualcosa di Enea. Ma questa è un’altra storia.

Voglio invece spendere alcune considerazioni sullo stile del romanzo. Come nelle opere parallele dedicate alle donne della cultura classica, anche qui Marilù mostra una postura complessa e articolata, tale da mettere in evidenza l’acribia filologica (ad esempio spesso l’autrice svela l’etimo del nome delle protagoniste, mai con intento erudito fine a se stesso, anzi per far comprendere meglio il loro ruolo nella Storia), la capacità narrativa e la competenza espressiva. Tutto questo ha varie ricadute: una su tutte è quella di rendere le varie protagoniste, narratrici delle rispettive vicende che le attraversa, delle donne vere, in grado di vivere innanzitutto, ovvero di sentire ogni esperienza proprio perché spesso ostacolate nel farlo. Il piacere, il dolore, la fatica, gli odori, le memorie: tutto emerge dalle loro parole, come un puzzle composto di varie tessere: le varie foglie, i vari frutti, i vari serpenti che tempestano il volto di Eva riprodotto in una copertina verde, come fosse un’appendice o meglio una prosecuzione del verde dell’albero della conoscenza del Bene e del Male. Il verde però è anche il colore della Speranza, motivo sempre sotteso nel messaggio dell’autrice.

Buona Speranza e ad maiora semper!

Written by Filomena Gagliardi

Bibliografia

Marilù Oliva, La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre, Solferino, 2025

Info

Leggi Giuditta ed Oloferne: un’analisi del sangue sparso sulle tele dipinte