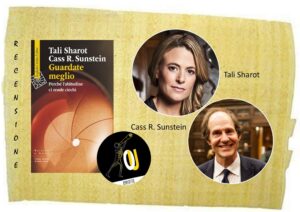

“Guardate meglio” di Tali Sharot e Cass R. Sunstein: l’abitudine rende ciechi?

Guardate meglio il saggio di Tali Sharot (“neuroscienziata di fama mondiale”) e di Cass R. Sulstein e capirete meglio che occorre individuare una a una le banalità al fine di scegliere quella che serve in quel momento, ai sensi di quanto indicato da Salvatore Patriarca nel suo Elogio della banalità.

Leggo il presente saggio Guardate meglio e quasi a ogni pagina mi dico: sì, succede anche a me…! Oppure: no, speriamo che non mi accada…! Spunta infine, inevitabile, lo pseudo-anacoluto in realtà pleonastico: a me speriamo che non mi capiti!

La vita è una fitta successione di casi che avvengono senza che quasi ce ne accorgiamo. Da qui sorge l’urgenza della consapevolezza che uno si deve formare anche leggendo, comprendendo quello che gli accade, stando attento a quello che è in corso d’opera. Facile, no? No. Banale, no? Dipende dal punto di vista. Non sarà mai semplice, però, né scontato. È però possibile.

Tanto per sparare una metafora, basta percorrere La terra senza sentieri (prefissati), che è il titolo del saggio di Raffaele Catà sulla vita e l’opera di Jiddu Krishnamurti, creando con attenzione il proprio cammino, stando attenti a dove e a come si posano i piedi (e alle trappole presenti nella via).

Probabilmente non sono stato tanto chiaro, ma non è che le mie idee non siano confuse. Il saggio scritto dalla neuroscienziata Tali e dall’economista comportamentale Cass complica le idee al fine di semplificarle. L’opera è un crogiuolo di ragionati ossimori che conducono infine a una scelta: Enten/Eller. Immagino che i due scienziati non ignorino lo spirito che aleggia in Aut-Aut di Søren Kierkegaard.

“… per sopravvivere, il cervello deve dare priorità a ciò che è nuovo e diverso…” – deve stare accorto alle novità, a ciò che tracima dalla normalità. Il futuro è un piatto condito con una mescolanza di consolidarsi di abitudini (e di simmetrie!) e di rottura delle stesse. Serve averne la corretta consapevolezza.

Capita di smettere “di vedere e apprezzare le belle cose” della nostra esistenza (e qui utilizzerò pro domo mia un discorso che riguarda altri; e dovrò farlo per gran parte della presente reazione). Quando m’imbattei nella magia di Amalfi per la prima volta, seduto a un tavolino di un bar della celebre Piazza Duomo e poi addossato a un muro, come se fossi destinato a un’imminente e salvifica fucilazione, mi dissi: Non esiste al mondo un presepio più bello! Vedi Amalfi e poi muori!

E mi misi, insieme a Onorio, il mio compagno di viaggio, a rinvenire tutto quello che c’era d’inclìto: la Chiesa Vecchia, quella Rinnovata (è lunga da spiegare), la Cripta, il Chiostro, il Porto, La Valle dei Mulini etc etc! Poi, colà mi sposai e dopo qualche anno non rinvenni più manco un tombino che fosse in grado di emozionarmi: li sapevo ormai a memoria! Ricordo che, quando tornavo a casa da fidanzato o da sposato, sul regionale che mi recava da Bologna a Reggio Emilia, stando presso il finestrino con gli occhi socchiusi, già pregustavo l’erbazzone che mia madre mi stava preparando, condito con del ridente e rubino lambrusco, ovviamente.

“Magari anche a voi piace questo piatto con la pasta e il formaggio fuso, ma che cosa succederebbe se lo mangiaste ogni santo giorno?” – gustosa domanda! A cui do una prima risposta: a mezzogiorno mi cibo a casa di una gentile consanguinea (Quel che c’è c’è, che sempre buono è). di sera, tutte le sere, ingurgito la (medesima da anni) pietanza minimalista: dei cracker, del tonno in scatola, dello stracchino, uno yogurt e un frutto. Il pasto serotino ha la funzione di farmi meglio gustare quello del giorno successivo. A Reggio Emilia non pranziamo, bensì desiniamo (as va a dişnêr, as dîş…). L’etimo di questa parola è disieiunare: rompere il digiuno.

Qualcosa che leggo a pagina 38 de Guardate meglio mi fa pensare che “l’erotismo” – che, sardonicamente “vive del mistero, della novità, dell’inaspettato” – non è un trovare bensì un ricercare (come facevo coi tombini che, una volta rinvenuti e catalogati, cercavo accuratamente di scansare). Per ammaliare la persona amata, occorre cambiare noi stessi, e il nostro giusto, senza eccedere. Mica facile.

Per gradire la nebbia reggiana bisogna recarsi a scorgere, intorno a settembre, il tramonto da un balcone di Pixuntum-Pisciotta, non ad Amalfi che non ne ha mai visto mezzo (ché il sole, da alcuni milioni di anni, è abtuazionato a calarsi di nascosto, vergognoso, dietro le montagne). E solo dopo una giornata uggiosa trascorsa a Reggio Emilia ho saputo apprezzarlo nella misura corretta!

Allorché risalgo nella Padania, dove, anni fa, un 30 agosto, ricordo, era avvolto dalla bruma, anche la galaverna (la brina ghiacciata), da noi chiamata galabróşna, diventa magicamente brillante!

Il che mi fa comprendere il consiglio che la coppia di autori rivolge ai lettori: “Se al ristorante siete seduti a un buon tavolo tranquillo, andate per qualche istante nella sala più rumorosa e affollata.”

Il sottotitolo del saggio è Perché l’abitudine ci rende ciechi. Nel saggio, da subito i due autori parlano abitua(ziona)lmente di “abituazione”, termine che a prima vista mi pare orripilante. Poi scopro due cose: esiste nel dizionario, almeno in rete, e significa graduale diminuzione dell’attenzione e della risposta di un organismo a uno stimolo, a seguito del ripetersi dello stimolo stesso. Inoltre, in inglese, habituation significa assuefazione, termine a cui sono più assuefatto. Va’ bè, dai, mettiamolo pure nello zainetto e proseguiamo il cammino!

È un adattamento, più o meno cosciente, a una condizione esistenziale. È quel che ti consente di sopravvivere oppure di accanirti a farti del male, a seconda del caso. Come chi beve troppi caffè (ad Amalfi vale il detto: non meno di tre e non più di trentatré), o fuma due pacchetti di sigarette senza manco accorgersene (se non economicamente), producendosi del male. O ingurgita in cinque-sei minuti un piatto di spaghetti all’amatriciana e, se poi gli chiedi un quarto d’ora dopo cosa abbia mangiato, deve sedersi e pensarci. Ecco perché il mio piatto preferito è Quel che c’è c’è. La sorpresa mi serve per mantenere vivo il ricordo, anche mentre, a sera, sgranocchierò i cracker.

La coppia di autori si presentano come un’unica persona, salvo nei casi in cui uno dei due assurge al ruolo di personaggio descritto dall’altro (ed è quasi un teatrino!), diventando il protagonista di alcuni accadimenti occorsi a una certa “Tali” o a un certo “Cass” – mai entrambi insieme. Non essendo abituazionato a queste microspische narrazioni di sé da parte di un saggista, a volte ci metto un po’ (essendo un tipo facilmente distraibile) a capire che si tratta di uno dei due autori. Gli aneddoti riguardano più Tali che Cass, mi pare… Non ci giurerei, però…

Non voglio addentrarmi nelle teorie lette, perché la miglior cosa da fare è lasciare il sottoscritto alla sua sorte di bradipo da sofà, per recarsi a leggere direttamente il saggio, con un’attenzione colma di abituazione, nonché del suo necessario contrario, l’imprevisto salvifico. Ed è questo il motivo per cui non dico nulla di quanto è scritto nel sottocapitolo: Il valore dell’abitudine, in quanto quel senso resterà covato per sempre a partire da pagina 94 de Guardate meglio!

Non m’importa granché di un fatto che rallegrerebbe un più ambizioso reagente letterario, cioè che qualcuno potrebbe persino preferire leggere un mio resoconto piuttosto che l’opera originale. Sarebbe una grande sciocchezza che, come tutte le similari, condurrebbe a un’inerte habituation.

Mi vien quasi da gettare dalla finestra i miei amati cracker, allorché leggo, tra pagina 107 e 108, che “i politici non avversi a mentire avevano più probabilità di essere rieletti.” – strano, da italiano non me lo sarei mai aspettato!

Le antifrasi a questo servono: a cambiare rotta all’improvviso, come si fa per sfuggire ai pirati.

Il rischio a cui occorre prestare attenzione è: “… che sia gli elettori, sia i consiglieri politici possano desensibilizzarsi alle falsità di un politico.” – esattamente come ci si abituaziona all’uso eccessivo di “un profumo di Chanel” da parte di chi ci sta accanto (immagino si stia parlando di Tali) – “… con la conseguenza che saranno sempre meno inclini a punire, e magari a impedire, i comportamenti disonesti.” – e ciò mi turba, perché ripenso a quella coppia del Queensland, incontrata per caso nella tratta del pullman da Salerno ad Amalfi, che, alla mia domanda se i loro politici fossero onesti, risposero, assai stupiti: Of course! Mi chiedo ora se anche loro non fossero vittime dell’altrui inganno, come capitò a chi credette a chi prometteva di non farci pagare più le commissioni bancarie. Non possiamo mica!, si tratta di un fatto privatistico!, ci dice ora la premier senza la minima vergogna.

Mi sto abituazionando a certi termini, partendo però da un (legittimo) dubbio che non sempre si dilegua al volo. A pagina 112 leggo de Guardate meglio: che dei “truffatori”, i cui nomi sono identificati con due cognomi casualmente illustri, “hanno beneficato altri” – ed è grazie alla traduzione del saggio ho scoperto l’esistenza del verbo beneficare, che significa Fare oggetto di opera benefica. Banale, vero, Salvatore? Oppure è solo un refuso? Secondo me gli autori suggerirebbero di rimanere sul chi va là. L’unico che può rispondermi è il traduttore Virginio B. Sala.

“La rigidità delle norme può sembrare un po’ eccessiva, ma proprio questo può essere il loro senso: garantiscono una reazione emotiva intensa, che rende più difficile alle persone sentirsi a proprio agio con le proprie trasgressioni morali.” – ecco forse perché amo il ricordo del mio maestro elementare che usava bacchettarci sulle dita messe a pigna e a cui dovevamo pure dire Grazie! Una volta ci spiegò il suo comportamento: lo faceva per il nostro bene. Non ci puniva per eventuali errori nozionistici ma per certi nostri comportamenti. Questo era il senso di quella sua sberla che mi schiantò al suolo mentre stavo correndo come un pazzo da un lato all’altro del cortile, col resto della classe che stava misurando con attenzione il perimetro dell’edificio scolastico.

Ecco ora una teoria del filosofo Bernard Williams, che così si può sintetizzare: occorre evitare “un pensiero di troppo” – il che mi fa ricordare ancora il ragionamento di Jiddu Krisgnamurti: bisogna cercare l’immediata consapevolezza piuttosto che affollare il nostro cervello di fakes.

Anche se, senza idee eccessive, senza finzioni, “non ci sono neanche racconti di fantasia, non ci sono romanzi, né Babbo Natale o le fatine dei denti. Come sarebbe un mondo simile?”

È patriarcalmente banale quanto leggo a pagina 118: “Ogni volta che una falsità viene ripetuta, le persone tendono a pensare che sia vera.” – e questo è il gioco di chi tende a governare il prossimo. Ormai l’unica forma d’opposizione politica consiste nel sottolineare le ridicole castronerie di chi è al potere, censurando col pur giusto disgusto chi gestisce il potere pensando più che altro a se stessi, e non alla realtà altrui. Ogni ideale è da mettere continuamente in dubbio, da sottoporre a continua verifica: diversamente diventa illusorio. L’espressione arşâna che mi vien in mente, pensando alla realtà odierna, è a sóm tâch a pôch!: siamo attaccati al poco e non alla questione sociale.

A chi è al potere e che crede di essere al di là del bene e del male, io dico: mi oppongo vostro disonore! Mai però mi permetterei di diffondere una Vostra espressione facciale non del tutto normale, perché anche a me può capitare di esprimerne per gioco una simile. Quel che conta è quel che Voi realmente fate, non tanto quel che Voi dite di voler fare, i Vostri reali fini, non le Vostre false promesse, perché sia le azioni che le parole conducono all’abituazione, ma solo le prime creano la socialità in cui noi tutti si vive.

“Gli psicologi hanno un nome per la tendenza a credere ad affermazioni ripetute: effetto della verità illusoria.” – la quale crea a volte rassegnazione. Una frase che ho udito spesso in questo periodo di elezioni è: che si vada o no a votare, tanto vincono sempre quelli! Tanto per fare una battuta scema: la mamma degli abituazionati è sempre incinta!

Oh, mio dio, no! Una frase di pagina 142 de Guardate meglio mi fa ricordare una mia incresciosa disavventura verbale. Sapendo che una giovane donna faceva la falegnama (o il falegname femmina?) dissi per scherzo: l’importante è che tu abbia ancora tutte e dieci le dita!, al che lei me ne mostrò nove e mezzo… Quando m’abituazionerò a pensare almeno cinque secondi prima di sparare una piolata?!

“L’abituazione è una delle ragioni principali per le quali la sensibilità al rischio in casa in generale è tanto bassa.” – lo sa bene ora una mia cara consanguinea che dapprima accese il fornello posto sotto la teiera e poi si recò altrove per un tempo più lungo del previsto. Dapprima uno straccetto, e poi i mobili della cucina, aderirono allegramente alle fiamme.

“Le prove empiriche vanno a sostegno dell’idea che le persone si adattano alla deprivazione.” – e a volte la rimpiangono. Ricordo le parole di una cittadina dell’oriente europeo, la quale si lamentava che, ai tempi di quel noto gerarca, che fu tolto di mezzo assieme alla consorte, le donne del suo paese non venivano da noi a pulirci il c…!

L’uomo si adatta ed è spesso abitazionato a dire che si stava meglio quando si stava peggio! Quando ero piccolo guardavo pomeriggio e sera la televisione, preferendolo allo studio (la mattina ero purtroppo a scuola). Ora non me ne frega granché dei priogrammi televisivi. Mi sono disabituazionato. Ma sento che sbaglio, e che forse leggo e scrivo troppo.

Nella vita occorre scegliere, Enten-Eller, come si diceva poc’anzi. Devo essere fiero delle mie abitudini, diversamente le dovrò cambiare. Vedremo… Un mio giovane consanguineo ogni tanto incorre in qualche infrazione stradale (a chi non capita?) ma, da quando ha iniziato a guidare, anzi, da prima, da quando è sceso dal seggiolino per bebè, è abituazionato a infilarsi la cintura. Io pure, ma non da subito, bensì, ogni volta, dopo circa ventisette metri percorsi. Why?!

Ricordo uno raccapricciante sketch di Uccio De Santis in cui un tipo era processato per aver ammazzato due mogli, a suo dire, perché erano delle rompiballe. La terza no, era così buona… L’aveva ammazzata, diceva, per abitudine: era macabramente abituazionato!

Poi c’è la giustizia, che prevede la discriminazione sociale e sessuale. Al contempo penso di aver capito il ragionamento che va ardendo una siepe a pagina 174 de Guardate meglio: “Non esiste luogo sulla Terra in cui le donne abbiano le stesse opportunità degli uomini e non sappiamo se in una società del genere le donne sarebbero felici della propria vita quanto gli uomini.” – non so, dovrei provare a chiederlo a Woody Allen (a casa comandava lui, mentre la moglie, diceva, si limitava a decidere).

Conosco il caso di due donne laureate in Chimica pura all’inizio degli anni ‘80 con 110 e lode che non trovarono mai lavoro nell’industria in quanto femmine (che potevano rimanere incinte, partorire etc). I loro colleghi maschi non ebbero mai simili problemi. This is (or was?) the problem!

Il capitolo 12.Tirannia mi fa venire i sudori freddi. Quelle rivisitazioni storiche che oggi vanno per la maggiore, quel francobollo celebrativo, quel rispolverare quell’antico Istituto al fine di fare una nuova (però vetusta) Luce sono accadimenti che fanno rabbrividire. Questo capitolo non va per nulla estrapolato, ma va ingurgitato per intero e mai più dimenticato.

Lo stesso dovrebbe valere per l’intero saggio Guardate meglio a cui, mi auguro, non mi abituazionerò mai del tutto. Anche se, a quanto ho arguito, l’abituazione consapevole è un valore da difendere, sottoponendolo a misurazioni continue, però.

Per evitare di discutere di futuri tiranni del pensiero e della politica, il consiglio che mi sento di dare al prossimo (che sia lettore, come mi auguro, del saggio, oppure no) è di scartare l’ipotesi di diventare un mero elemento di una maggioranza silenziosa (sempre, inconsapevolmente, in linea con chi pensa non a lui ma al suo posto), bensì un reale individuo che è disposto ad ascoltare la propria voce e quell’altrui, abituazionandosi a essere soprattutto se stesso: una canna pensante e ri-pensante, nella misura proposta circa quattro secoli fa dal matematico e filosofo Blaise Pascal.

Written by Stefano Pioli

Bibliografia

Tali Sharot, Cass R. Sunstein, Guardate meglio, Raffaello Cortina Edizioni, 2024