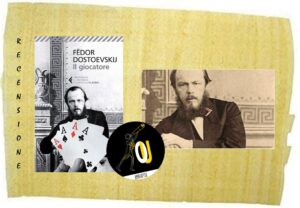

“Il Giocatore” di Fëdor Dostoevskij: tra linguaggio e temi

Pubblicato durante il corso del 1866, Fëdor Dostoevskij con “Il Giocatore” ha scritto uno dei suoi romanzi più intensi e particolari, complici anche le particolari condizioni in cui versava all’epoca l’autore.

Nato da una combinazione di urgenza creativa e scadenza editoriale stringente, il testo de “Il Giocatore” si inserisce in un momento veramente cruciale per la vita dell’autore, al momento alle prese con uno dei momenti più bassi della sua vita dal punto di vista economico.

Pur essendo stato concepito in poche settimane, il romanzo è come al solito un lavoro incredibile dell’autore, dando dimostrazione dell’incredibile densità linguistica del russo oltre che delle molteplici tematiche che hanno attraversato in filigrana il vissuto di Fëdor, il tutto condensato in un’opera matura e sorprendentemente sfaccettata.

Lontano dall’essere soltanto una storia ambientata attorno a un tavolo da gioco, “Il Giocatore” diventa una raffinata indagine su argomenti come dinamiche umane, equilibri sociali e tensioni emotive che emergono quando a intrecciarsi con il destino di un individuo arrivano ambizione, orgoglio e desiderio: tutto molto prima che le sale da gioco diventassero ubique grazie ai siti web di casino come betfair.

Scritto di corsa ma meglio di quanto potremmo mai fare noi

Nel 1866 Dostoevskij scrive “Il Giocatore” in condizioni singolari, dettate da un contratto editoriale con tempi stretti e dalla necessità di rispettare una scadenza imminente. Nonostante questo il romanzo conserva al suo interno una cura linguistica sorprendente, oltre che una coerenza tematica a dir poco stupefacente.

Scritto prevalentemente in prima persona singolare, il romanzo utilizza il protagonista Alekseij Ivanovič come testimone immerso e partecipe, raccontando eventi, impressioni e dialoghi un flusso in cui lucidità analitica e concitazione si alternano. In molti passaggi la sintassi seguendo l’andamento emotivo del personaggio, con una struttura linguista che imita il ritmo interiore di Aleksej.

Più sciolta e colloquiale rispetto ad altre opere di Dostoevskij, restituendo dialoghi vividi e personaggi più che riconoscibili; grazie al suo stile di testo, Fëdor riesce a trasmettere la grinta delle slot senza che queste fossero ancora inventate, con una magia degna di uno dei grandi della letteratura di tutti i tempi.

“Ci sono due modi di giocare: uno da gentleman, l’altro invece plebeo, venale, insomma il modo di giocare di una canaglia qualsiasi.”

Tra orgoglio e potere

Tematicamente parlando il giocatore è una complessa riflessione su temi come potere, orgoglio e desiderio, tutti mescolati con l’elemento del gioco. L’opera esplora anche le dinamiche di attrazione e repulsione tra individui, tutti mossi da ambizioni differenti: è presente un forte desiderio di affermarsi socialmente, l’aspirazione a ottenere un riconoscimento affettivo, la volontà di dimostrare valore agli occhi di una persona amata: il tutto condensato in poche pagine e con grande forza.

Dostoevskij rappresenta poi lo spazio narrativo con una grande classe utilizzando la sua ambientazione principale, la città termale tedesca dove sono ambientate le vicende, in maniera intelligente; invece di descriverne i dettagli geografici diventa il palcoscenico per un microcosmo sociale dove convogliano aristocratici in trasformazione, avventurieri e figure ambigue, oltre che ricchi di recente fortuna.

Questa fluidità sociale si riflette nella struttura stessa del romanzo, che non segue uno sviluppo lineare verso un’unica conclusione ma alterna episodi di tensione e momenti di apparente immobilità; con una trama che avanza per improvvisi colpi di scena e stasi narrative, l’autore ha voluto cercare di imitare il percorso emotivo di una partita, in cui le puntate crescono rapidamente e si fermano per lunghe attese.

“E perché il gioco sarebbe peggiore di un qualsiasi altro mezzo di far denaro, per esempio, magari del commercio?”

Bibliografia

Fëdor Dostoevskij, Il Giocatore, Feltrinelli, 2014