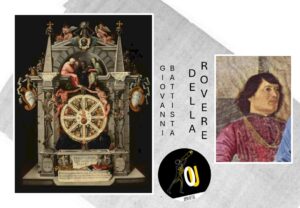

“Il trionfo della morte” di Giovanni Battista Della Rovere: simboli, potere e fede

A lungo custodito nella chiesa di San Francesco di Assisi di Torino, il dipinto “Il trionfo della morte” non è stato esposto al pubblico per quasi quarant’anni, a causa di problemi di conservazione.

Oggi, dopo un accurato restauro che ne ha restituito l’originale bellezza, “Il trionfo della morte” può finalmente essere ammirato all’interno del Museo Diocesano di Torino.

Il Museo Diocesano è uno dei nodi del “Polo Reale” della capitale sabauda ed è ospitato nella Chiesa Inferiore del Duomo, con la triplice funzione di custodire, narrare ed educare.

Vi sono conservati tesori d’arte religiosa, molti dei quali collegati al Sacro Lenzuolo della Sindone, ma non solo. Merita una menzione il grande mosaico di San Salvatore, recentemente recuperato e illustrato da un breve documentario che ne mostra con grande chiarezza i vari settori.

Dal Museo è inoltre possibile salire ‒ sono 210 gradini per arrivare a 43 metri di altezza ‒ sul Campanile del Duomo, e godere di un’affascinante vista su Torino; se il tempo è clemente, lo sguardo arriva fino alla splendida cornice delle Alpi.

“Il trionfo della morte” è firmato e datato dal pittore Giovanni Battista Della Rovere nel 1627, artista di cui si conosce poco e che sarebbe morto in giovane età. La sua opera è stata spesso confusa con quella di un omonimo, attivo nello stesso periodo a Milano, noto anche come il Fiammenghino.

Del nostro Della Rovere possiamo solo dire che, avendo mostrato grande talento, fu mandato a perfezionarsi a Roma e, in seguito, avendo attirato l’interesse del cardinale Maurizio di Savoia, richiamato in patria, dove gli fu affidato l’incarico di cimentarsi ne “Il trionfo della morte”.

L’opera è stata intitolata nel tempo in molti modi diversi: “La fine della Vita umana”, “Simbolo della vita umana”, “Pittura simbolica”, “Dipinto emblematico” e “Speculum humanae vitae”.

Un lavoro che può essere letto come una tragica profezia, perché pochi anni dopo la sua realizzazione, l’Europa sarà devastata dalla terribile pestilenza descritta anche dal Manzoni, che causerà milioni di vittime.

Quello che affascina è la densità di simboli e scritte che l’opera presenta. Una lettura completa ed esaustiva è forse impossibile: troppi i riferimenti, molte le conoscenze legate al periodo e alla cultura dell’epoca.

Ci troviamo davanti a un grande capolavoro che racchiude – o meglio, assorbe ‒ il messaggio di opere precedenti, che Della Rovere deve aver conosciuto, specialmente attraverso copie e incisioni, ma che poi evolve con una forza propria, in un’epoca in cui la religione cristiana è in grande travaglio, e da una visuale ‒ quella della corte dei Savoia ‒ che spesso interpreta la fede come strumento di potere.

Nel dipinto si percepiscono tensioni non ancora rimarginate: sono passati novant’anni da quando Martin Lutero ha affisso le sue 95 Tesi sulla porta della chiesa di Wittemberg, poco più di cinquanta dalla fine del Concilio di Trento. Nel 1600, Giordano Bruno è arso vivo dall’inquisizione.

Il modo di vivere la religiosità sta profondamente cambiando.

“Il trionfo della morte”: e, infatti, poco spazio è lasciato alla speranza di una risurrezione, di una nuova vita. Chissà, forse all’opera sarebbe dovuta essere affiancato, successivamente, un mai realizzato, “Il trionfo della vita”.

Tante le scritte da ricomporre. Cito quella che più mi ha fatto riflettere: “Tria sunt vere quae me faciunt flere/ primum quidem durum, quia scio me moriturum/ secundum vero plango, quia moriar, et nescio quando/ tertium autem flebo, quia nescio ubi manebo” (“Ci sono tre cose che fanno piangere davvero. La prima è che soffro perché so di dover morire. / La seconda è che piango perché morirò, e non so quando / La terza è che piango perché non so dove andrò.”)

Una paura della morte che l’uomo moderno rifiuta di affrontare, come se la vita fosse solo il godimento del presente, e non ci si dovesse mai fermare per chiedersi cosa ci sarà dopo.

Nulla? Allora vivere sarebbe davvero qualcosa di inutile.

Un’altra scritta, molto più breve e ripetuta anche in greco, ricorda: “Memento mori” (“Ricordati che devi morire”).

Scomodo, certo. Ma vero.

A un primo sguardo, “Il trionfo della morte” mi ha fatto pensare alla carta numero dieci degli Arcani Maggiori dei Tarocchi, “La Ruota della Fortuna”; però non vi trovo molte analogie. Mentre l’Arcano porta un messaggio legato al destino umano che cambia di continuo, qui tutto appare stabilito, deciso, immobile. Non si può neppure parlare di una ruota che giri, quanto di uno scudo, fisso e inamovibile.

Non voglio apparire irrispettoso, ma la densità e l’intrecciarsi dei disegni e dei riferimenti, mi ha ricordato certe vignette di Benito Jacovitti…

Provo a offrire una descrizione incompleta delle varie scene.

In alto, due angioletti, inorriditi e spaventati, spengono le fiaccole della vita; tra loro due braccia scheletriche stanno per scagliare una pietra: la morte colpirà, non sappiamo chi e non sappiamo quando. Una clessidra ricorda il tempo che trascorre e si perde. Sotto, le tre Parche filano, e le forbici stanno per tagliare il filo della vita.

Eva porge la mela ad Adamo: le loro mani si uniscono su un cranio e sfiorano i piedi delle Parche. La mela non è il simbolo del peccato, ma della morte che, in quel momento, entra a fare parte della vita.

La ruota della vita, tra i mozzi, mostra otto teschi ornati dai simboli del potere ‒ imperatori, re, nobili, papi, cardinali, vescovi: la morte non risparmia nessuno. Al centro della ruota, un putto seduto sul mondo soffia bolle di sapone: tutto è fragile, illusorio, e scoppierà tra un attimo senza lasciare nulla di sé.

Due scheletri dalle espressioni sofferenti reggono, simili a colonne, la struttura.

Sotto la ruota, la testa personificata del Tempo osserva il cadavere disteso in un sarcofago; sulla destra, una maschera indica che contro la morte, nulla possono ipocrisie e inganni. In basso, ricordi di una gloria e un potere ormai privi di valore.

Sopraffatti da così tanti simboli, ci si smarrisce.

Ma è davanti alla potenza invincibile della morte, alla sua macabra bellezza, ai pensieri che ci ispira, alla certezza che sia lì, inesorabile, ad attenderci, che il nostro cuore non può non sussultare.

L’ultima riflessione è che, alla fine, l’unica immagine che manca, è quella più comune della Grande Mietitrice con la falce in mano. Ma questo forse proprio perché quella che abbiamo davanti, non è la Morte Universale, cui nessuno può sottrarsi, bensì qualcosa di molto più profondo e sconvolgente: la nostra morte.

La mia e la tua, caro lettore.

Written by Marco Salvario

Photo by Marco Salvario