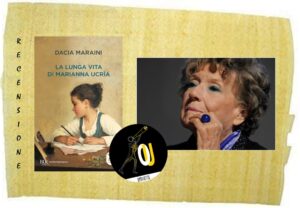

“La lunga vita di Marianna Ucrìa” di Dacia Maraini: un libero suono dell’anima?

Una lunga vita durata 64 anni? Per l’epoca, forse. Perché composta di lunghi e divergenti periodi, anche. Scrivo a Gino: Ruoggi da orologi. Forse da lì Ruozzi.

Sto leggendo La lunga vita di Marianna Ucrìa di Dacia Maraini. Una meraviglia – al che quel caro e impalpabilmente atarassico amico mi risponde alla solita sua maniera, che ometterò di trascrivere.

Marianna Alliata Valguarnera è un’ava di Dacia, del suo ramo materno, ed è vissuta tra il 1730 e il 1794. Dacia è nata nel 1936 e mi auguro che goda un’ottima salute. Fosco Maraini, il fiorentino padre, è vissuto fino al 2004, allorché ci lasciò ad appena 92 anni. La madre, palermitana, ci ha detto ciao nel 2015, quando ne aveva soltanto 102. Diceva mamma che, buoni e cattivi, si muore un po’ tutti. E si vive, aggiungerei. Per morire occorre vivere. Per vivere non si sa. Forse serve soffrire.

Per la cronaca ho scambiato il libro di Dacia da Re Mida. Ogni tanto scorgo il timbro rosso e inquietante: Salvato Da ReMida. Il quale ReMida è un luogo della vita e della libertà, nonché della volontà d’essere liberamente vivi. Ci si reca nel loro magazzino, ove c’è non tutto ma di tutto. Ci vado con una pilona di libri e ne esco con un’altra pilona. Le due pilone non devono per forza essere della medesima consistenza. L’importante, nella vita, non è vincere, ma partecipare all’esistenza. Per un errore del destino non ho scritto in calce alla prima pagina la data dello scambio. Non è da me. Io a volte non sono da me. Marianna stessa a volte è da lei e a volte no. È sordomuta. Lei non era né sorda né muta quando nacque. Ma poi ci fu uno scandalo, coperto dal segreto di famiglia. Quando lei se lo dimenticò (senza mai scordarlo) aveva cinque anni o poco più.

Mi sarei potuto innamorare di lei? Vorrei vedere una sua foto. Ma nel ‘700 mica era possibile fotografare. Un ritratto, allora. Non ce n’è? C’è quello che le fa Dacia. Accontentiamoci. Non mi va di sintetizzare la sua biografia. Già ci ha pensato la scrittrice. Che dirò, allora? Qualcosa, spero.

Ho dovuto coinvolgere nella discussione alcuni amici panormitani. Pietro e Francesco mi hanno dato una mano.

Un difetto del libro (nonché un pregio) è che non riporta note. Vari termini dialettali mancano nel dizionario siculo-italiano che ho accattatu a Catania. Francesco mi spiegò: le “balate” sono pietre grandi per la pavimentazione stradale, in particolare. Il Cassaro è l’odierno Corso Vittorio Emanuele. Ancora prima di Cassaro, prendeva il nome di Via Marmorea, per la presenza, appunto, dei lastroni di marmo. Tutt’ora, in vie limitrofe, c’è questo tipo di pavimentazione. Francesco mi scrive poi che quel coso che non capisco che sia è un piccolo vaso di terracotta. Ora tocca a Pietro: balata = lastra di marmo. Casena = casa signorile di campagna. Il resto mai sentito. Per i fatti miei scopro che “Tarascone” è un ballo. E che l’“acqua di nanfa” è un estratto d’arancia. Proseguiamo? Ah, “la gianberga” è la redingote. Al che ne so come prima. Guardo l’immagine su linea. Ok. Andiamo avanti, presto che è tardi… il “varcuocu” è un albicocco… lo “zammù” è una bevanda; poi ci sono “gotti”, “vasteddi e meusa”: questi ultimi li ho assaggiati a Palermo. Riempiono la pancia. Ma se ne esce bene. Basta fare ‘na camminata.

Marianna è portata dal padre (a scopo terapeutico) a vedere impiccare un ragazzino: non guarisce, né lei né tanto meno quel disgraziato. Però: “Un giorno la casena sarà trasformata in villa.” – come quella casetta di Pixuntum, che in lontani anni serviva a un prete, antenato e omonimo di un mio affine. Fu poi innalzata di un piano e allargata da entrambi i lati. Sic transit gloria domus.

“Il puparo si affaccia sotto la tenda nera con il pupazzo in mano, a testa in giù, mentre Nardo continua a penzolare in alto sulla forca.” – e sempre lì rimarrà, grazie a te e a chi ti legge, Dacia. Scrivere e leggere servono a perpetuare il bene e il male dell’uomo. Grazie, a te, Dacia. E a me.

Definizione allegra: “… ma poi cos’è l’inferno? una Palermo senza pasticcerie. Io tanto non amo i dolci.” – io sì – “… sa che per Marianna la lettura è una necessità, mutola com’è…” – lei non parla, lei non sente – “… Lui i libri li evita perché sono ‘bugiardi’…” – e lui è “il duca Pietro”, lo “zio-padre” di Marianna: succedeva pure nelle mie campagne che lo zio sposasse la figlia d’una sorella.

“La realtà è fatta, per il Duca Pietro, di una serie di regole immutabili ed eterne, a cui ogni persona di buon senso non può non adeguarsi.” – amen. Ma così non dovrà essere. Marianna leggerà, quasi troppo, ma è giusto così.

Il padre di Marianna, Signoretto Ucrìa, lo chiama “cognato zio” – un Ucrìa anche lui. Allora ci s’incrociava fra parenti, anche per risparmiare la carta negli alberi genealogici. Era un mezzo casino. Che seguiva le sue logiche, però.

“Il tempo, si dice Marianna, è il segreto che Dio cela agli uomini. E di questo segreto si campa ogni giorno miseramente.” – dicono i fisici Julian Barbour e Carlo Rovelli che è un trompe l’œil.

“Sotto, in piccolo, con l’inchiostro verde un nome: David Hume.” – un colore che ti donerà la speranza, che ti cambierà la vita, Marianna. A me ancora non l’ha fatto. Cosa aspetto?

“Il signor marito-zio inorridirebbe solo a leggere anche solo una delle frasi di questo libretto.” – e tu ammuccialo, lui e quel suo “turbante verdolino”. Verde deriva da vis, forza. Forza, Mariannina!

Dal canto suo “Agata ha continuato a prosciugarsi…” – la comicità della tragedia è che: “Ogni anno rimane incinta e se non fosse che molti muoiono prima ancora di venire alla luce, ne avrebbe un esercito.” – di quei pollastri d’allevamento.

Ma “tu non sai cosa fu la fame che la gente si manciava la terra.” – e questo accadeva pure in Cina, così almeno scrive Pearl S. Buck in La buona terra.

Tua nonna è duplice, non spiego perché in quanto tu stessa non lo capisci. Però ti servirà sapere che esiste la duplicità, come un giorno vedrai. Ora no, ora devi leggere e “Trepidare con i personaggi che corrono fra le pagine, bere il succo del pensiero altrui, provare l’ebbrezza rimandata di un piacere che appartiene ad altri.” – in attesa del tuo, che ci sarà un bel dì, te lo giuro.

Intanto, però: “Uscire da un libro è come uscire dal meglio di sé.” – entro domani voglio uscire dal meglio di te e di me. Intanto, prova a uscire da quel David, se puoi.

Bello è il salutino che il tuo ziesco marito fa alla madre che tirando le sue cuoia. Molto affettuoso, dai. Le sue parole non sono meno violente del modo con cui quel disgraziato si appropria della tua fisicità, fregandosene della tua anima. Almeno all’apparenza. Chissà qual è la verità. Chissà se serve scoprirla. Che ne dice David? Tu, Marianna, che ne pensi? Tu, Dacia? Ogni tanto spunta la purpurea scritta Salvato da ReMida. Anche quel Nardo ora lo è!

Questo dicono di te: “Questa povera mutola a quarant’anni, con quelle carni bianche e lisce…” – sempre con un libro in mano. E mo’ non riesco a chiederti che fine hanno fatto tutti quei pizzini che vai scrivendo e che ti scrivono gli altri (quei pochi che lo sanno fare). Che li abbia trovati Dacia in un “canterano”?

La seconda domanda è più subdola: perché non hai mai scritto nulla solo per te? O l’hai fatto e ancora Dacia non ha rinvenuto la prova delle tue qualità di narratrice? Oppure l’ha scoperta e da lì ha tratto la sua storia, attribuendosene il merito? Certo che ne sparo di domande idiote. E assurde. Purtroppo uno che legge non riesce a farsi le minchie sue. Anche David ha letto molto, prima di scrivere. E di domande spiritose e spirituali se ne è fatte tante.

“… la lingua è un piccolo cadavere chiuso nella cassa dei denti.” – imbalsamata, come il cadavere del tuo con-sorte e degli avi. Quando entri nella casa di una “viddana” – resti sgomenta. Le tue letture non t’avevano mai fatto immaginare “una simile povertà”.

Ora che sei libera, puoi scegliere: “La melanzana di carne chiede, esige di entrare nel suo grembo.” – toc toc… avanti, Savoia!

Inutile è dare tutta la colpa alla tua “mutilazione” – che così viene chiamata. Ognuna ha la sua.

Andai un giorno da Palermo a Cefalù. Passando per Bagaria. A saperlo mi sarei fermato. Ma quel paese (di cui ti e mi viene narrata l’assurda origine) è sempre colà. Basta partire e un bel dì si arriva.

Do un occhio ai tuoi “complicati strumenti letterari: la tavoletta pieghevole appesa a una cinghia, la penna d’oca dalla puna smontabile appena arrivata da Londra, il calamaio attaccato ad una catenella, un quadernetto dai fogli estraibili.” – sei così bella, che ti manca solo la parola.

Un ricordo affiora. “… quello stesso zio che l’aveva…” – il resto è spoiler, chiedo scusa.

È la disgrazia che reca con sé la grazia. È la grazia che giustifica la disgrazia. Mettiamola così, per ridere. Tanto ridere fa tre e piangere fa tre (diceva ancora mamma).

E “Marianna si ritrova complice di una antica strategia familiare, dentro fino al collo nel processo di unificazione. Ma anche estranea er via di quella…” – no, non ci sto.

Non è affatto una “mutilazione” – è una diversa abilità, come si usa dire in certi ambienti

“Mentre altre voci petulanti come quella del signor Hume col suo turbante verde le chiedono di osare, mandando al diavolo quella montagna di superstizioni ereditarie.” – tanto quel David t’ha turbato col suo turbante!

Ora puoi scegliere. Se poi sbagli, sappi che la vita è la vita, come mi disse quella giovinetta a Ratisbona. A me quel “don Camalèo” è simpatico. Anche quel giovinetto smanioso e biunivoco. Meno, però.

A pagina 266 de La lunga vita di Marianna Ucrìa leggo che tu non sei diventa una di quelle cattive, di quelle vedove che possono uscire solo in quelle mure o passeggiate che siano. Perché sei nobile? O perché sei mutola?

L’importante è che tu ora possa scegliere. David è così fiero di te. Anch’io. Certo che mi piacerebbe assaggiare quelle “gramulate all’uva fragola” – devo chiedere a Tonino, il mio solidale trapanese, che già mi fece conoscere le granite al gelso e al gelsomino e il caldo-freddo a San Vito lo Capo. Inoltre: “Non esiste al mondo un colore più dolce delle pietre arenarie di Bagheria che accolgono le luci e le serbano in grembo tante lampade cinesi.” – me ne parlerai, Maddalena (la mia amica che è nata dalle tue parti, Marianna). Ma forse è meglio che ci faccia un giro io. Un bel giorno c’andrò. Tu te ne vai (finalmente) a zonzo, con la tua amica Fila.

Leggo ne La lunga vita di Marianna Ucrìa: “Si sono fermate ai nuovi scavi di Stabia e di Ercolano.” – sappi che, da alcuni decenni, i primi sono stati ampliati di parecchio. Tornaci!

“Marianna gustava la libertà” – che pure un pappavall l’à da pruvà, come diceva quel tale in Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo.

M’è piaciuta tanto la lettera che quel baldo non più giovane t’ha scritto. Come gli risponderai? Estrapolo questo, spione che non sono altro: “Anche voi sapete vedere al di là dei damaschi e delle perle, la menomazione vi ha portata alla scrittura e la scrittura vi ha portata a me.” – e a me.

Scrive poi una cosa che disse Solone e che mi ricorda un po’ una teoria di Kurt Godel. Mah.

Il finale è epico: “Ma la voglia di riprendere il cammino è più forte. Marianna ferma lo sguardo…” – e io fermo l’estrapolazione. Tanto il testo è sempre là, a pagina 286 de La lunga vita di Marianna Ucrìa. Non l’ultima, né la minore delle tue pagine. Ma la più recente.

Not last, not least: latest. Te lo dico in inglese, tanto tu lo scrivi come io lo parlo: solo quel che serve. Ciao, cara! S’ciao deriva da sclavus. Schiavo tuo sono, Marianna!

Written by Stefano Pioli

Bibliografia

Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa, Rizzoli, 2003