“Il Rorschach nel ciclo della vita” di Mauro di Lorenzo e Laura Parolin: quelle strane macchie sulla nostra coscienza

Scopo del saggio “Il Rorschach nel ciclo della vita” è illustrare “l’impiego clinico del Rorschach Comprehensive System in relazione alla fase a cui viene somministrato.” Leggo nell’Introduzione che Hermann Rorschach puntava a “cogliere gli intrecci tra percezione e personalità. Prevedeva un ruolo dei processi associativi, ma intesi come memoria associativa a immagini mentali presenti nel patrimonio mnestico.” – che cova dentro ciascuno di noi.

“… le macchie di Rorschach consentono alla persona di rivelare come essa stessa elabori, modifichi, a tratti distorca in modo soggettivo un campione controllato di realtà circostante, come giochi mentalmente con gli stimoli, modifichi i fatti, abbandoni la mera concretezza e si diverta con la realtà esterna…” – che interagisca, deformi e sia interagito e deformato, ma che anche informi e sia informato. Questo mi rammenta il caso classico della particella elementare che, nella visione di Bohr, inizia a esistere nell’atto della sua osservazione e, in quella del suo allievo Heisenberg, che muta nel corso dell’osservazione. La conoscenza non sarà mai perfettamente compiuta, nel senso di completa, semmai sempre più approssimata, nel corso dell’esperienza. Quello a cui si può e si deve necessariamente puntare è una sempre maggiore accuratezza dell’indagine scientifica.

Nel 1939 Lawrence K. Frank ritenne “che gli stimoli esterni, e quindi anche le macchie di Rorschach, venissero percepiti e organizzati in base ai bisogni, ai vissuti e alle strutture cognitive di un individuo, che operavano in larga parte al di fuori della consapevolezza.” Si tratta di una ricerca di quel che non appare in modo lampante, ma che occorre rinvenire, facilitandone l’esibizione, grazie a uno stimolo diverso dal consueto, che sia in un certo senso ineffabile.

“Ogni risposta si colloca lungo un continuum che va dalla soggettività personale e dall’interpretazione e termina nella soggettività idiografica, ossia nella proiezione.” – di un individuo dato, inteso come un unicum.

Ringrazio, antifrasticamente, la dedica al sottoscritto del saggio, che può essere d’aiuto “a chiunque sia interessato ad approfondire come declinare i risultati di un Rorschach in relazione al contesto in cui vive una persona…” – a chi, soprattutto, non si rassegna alla propria ignoranza, pur concordando col filosofo che ammetteva di sapere di non sapere. Ricevuta un’ulteriore informazione, la mia posizione rimane incerta: non so con precisione quanto ignoro ancora né quanto realmente so.

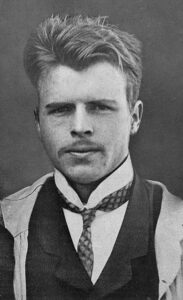

Nel primo capitolo, Il ciclo di vita del Rorschach, viene accennato ai dati biografici dell’ideatore del metodo, “nato nel 1884 ed era un uomo alto, snello e biondo”, molto amato dai pazienti, a quanto pare, “e le poche foto che abbiamo a disposizione portano molte persone a intravede una somiglianza con Brad Pitt e Willem Dafoe, a seconda del profilo scelto.” – o forse dell’osservatore? Raccolgo su Google alcune foto e non ho dubbi: quella macchia è Brad Bitt. Perché non li ho? Forse perché conosco Brad più di Willem? O perché la mia immaginazione è deformata misteriosamente dalla mia memoria? Questa sequenza di visi: Hermann, Brad e Willem potrebbe essere una sorta di test Rorschach a cui il sottoscritto, volontariamente, si sta sottoponendo.

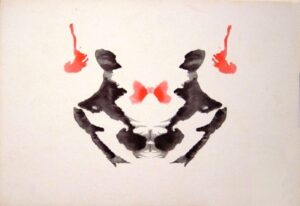

“Anche la scelta di utilizzare il colore rosso non fu casuale. Rorschach, figlio di pittore dotato a sua volta di notevoli capacità artistiche, sapeva che il rosso e i colori caldi “tendono” allo spettatore, mentre il blu e i colori freddi ‘recedono’. Il rosso si sarebbe imposto all’osservatore in maniera più aggressiva di qualsiasi altro colore obbligando la persona a una scelta: reagire a questa stimolazione, oppure evitarla.”

La vita di questo grande ricercatore fu brevissima: morì a 37 anni, la medesima età di Raffaello.

Il suo metodo diagnostico fu discusso fin dall’inizio: “La confusione all’inizio degli anni Settanta era tale che un medesimo set di risposte poteva portare a conclusioni diagnostiche completamente differenti, a seconda della formazioni dei clinici che lo interpretavano.” – ancora una volta è l’osservatore che rischia di compromettere l’accuratezza dell’osservazione.

“Exner propose di integrare gli aspetti di integrare gli aspetti più importanti dei principali sistemi di somministrazione e interpretazione del Rorschach per unificarli in un unico approccio. Da questa proposta nacque il Rorschach Comprehensive System.”: CS.

“Discrepanze, punti di vista alternativi o contrapposti, vere e proprie contraddizioni erano non solo probabili ma ben accolte in quanto spunti per ulteriori lavori” – la ricerca era ancora un work notevolmente in progress.

Il CS non è più “una tecnica o un test”, ma “un metodo, il Rorschach Inkblot Method.” Quel suo carattere fluido ed evolutivo fu messo in discussione, anche se pare che tutto ciò “derivava da un fraintendimento”. Fu quindi proposto un nuovo metodo, “il Rorschach Performance Assessment System” – R-PAS, anch’esso, almeno per ora, in progress, al fine di meglio semplificare “la quantità de dati”, chiarire “la base empirica e concettuale dei punteggi e delle variabili”, regolamentare la varietà delle risposte, ridefinire gli indici psicopatologici, meglio “accedere alle funzioni di codifica e di scoring da qualsiasi dispositivo in grado di interfacciarsi alla Rete…” – quest’ultima caratteristica dà l’idea della complessità attuale dell’intera questione.

Si prospetta l’ipotesi di “un utilizzo eclettico dei due sistemi integrati”, a seconda se “stiamo valutando un trentacinquenne maschio caucasico” oppure “una diciottenne con identità ‘meticciata’ arrivata da poco nel Brasile per il ricongiungimento con un padre italiano…” – il mondo è bello perché è vario, e il Rorschach lo percorre tutto, sia il CS che il R-PAS, come pure tramite gli agenti scientifici: “Klopfer era un clinico acuto” che era “interessato alla ricerca ma anche all’interazione col paziente”, mentre “Beck era uno scienziato empirico” la cui indagine si basava “su quanto un individuo fosse unico se comparato con un gruppo di persone”; Exner, dopo la loro morte, “riunì queste due ‘anime’ del Rorschach.”

Il secondo capitolo riguarda Il Comprehensive System e la prospettiva psicoanalitica. “Il sistema Rorschach implica le stesse regole fondamentali della seduta psicoanalitica: parlare senza agire (regola dell’astinenza e dire tutto ciò che passa per la testa senza preoccuparsene (regola delle associazioni libere)…” – in altre parole, tutto è concesso, almeno a livello verbale.

“È nota la ritrosia, se non vera e propria antipatia, di molti psicoanalisti nei confronti della ricerca empirica” – simile a quella che divide da sempre i fisici teorici da quelli sperimentali, i filosofi empiristi dagli analitici-matematici, dimentichi a volte della necessità e della fortuna insita della sinergia dei diversi carismi intellettuali.

“Nonostante siano parametri fondamentali, è importante ricordare che non si tratta di regole scolpite nella pietra (diverrebbero dogmi), bensì di indicazioni empiriche che massimizzano la possibilità di raccogliere materiale utile dalla somministrazione del Rorschach.” – nell’ambito scientifico, si parla non di dogmi (religiosi), né di assiomi (filosofici), bensì di postulati. Rimane da capire con precisione quale sia il reale postulato che precede la ricerca del Rorschach.

Riporto, per informazione, solo alcuni pezzi analitici di quel metodo: “(T > 1, M- > 1 o M+ ≤ 3; GHR-PHR ≤ 1 con H ≥ 3)”, o anche: “(PTI = 4; Wsum6 = 23; X-% = 0.23; P = 5).” – il che evidenzia che la lettura e la comprensione del metodo rimanga un fatto esoterico per chi non è del mestiere.

Il terzo capitolo della Prima Parte del saggio, che era un generico Conoscere il Rorschach, è ora Il Rorschach nella consultazione evolutiva. “I disturbi psicologici non sono considerati entità discrete, qualcosa che la persona ‘ha’, bensì qualcosa che si sviluppa nel tempo e nel contesto”: fenomeni che si evolvono storicamente, nell’esistenza di quella psiche, intesa come anima.

Il Rorschach è un accadimento che sta ora accadendo, non un fatto santificato per sempre: “Nei colloqui iniziali di una consultazione evolutiva si cerca di capire quale compito attuale il paziente non si senta in grado di risolvere, al punto di riportarlo a una richiesta di aiuto, valutando al contempo il suo livello di consapevolezza soggettiva del problema, le sue teorie spontanee e quelle delle persone che gli sono vicine sull’origine dei suoi problemi” – ed altre situazioni non meno esistenziali, che partecipano alla “rappresentazione che questa persona ha di sé.”

Forse il metodo di Rorschach si fonda soprattutto su quest’assunto: “Siamo le scelte che prendiamo e che non prendiamo.”

Talune scuole di psicodiagnostica utilizzano “un set standard di strumenti come parte del processo di consultazione. A questo set standard di strumenti è stato dato il nome di ‘batteria’. Utilizzare una batteria ha indubbi vantaggi, ma anche alcune importanti limitazioni. Per esempio la mancanza di quella flessibilità indispensabile per valutare i bisogni di un singolo paziente.”

Tutto può servire, oppure nuocere: “gli strumenti diagnostici vanno scelti in base al contesto in cui si sviluppa la consultazione.”

Esiste necessariamente un problema di comunicazione col paziente. A volte “creare una narrazione, un storia memorabile, aumenta la possibilità che il nostro messaggio rimanga nella mente del paziente: d’altronde le storie rappresentano il nostro modo di ricordare, le narrazioni sono uno degli strumenti fondanti nel pensiero.”

Rimane, e la cosa è risaputa per chi le frequenta per scelta esistenziale, il pericolo delle finzioni che sono connaturate alla parola. Un racconto non è mai completamente realistico, né del tutto inventato, ma si nutre, anche nei cosiddetti scrittori naturalistici, di un miscuglio di presunte e frequenti verità e di mai del tutto involontarie finzioni.

“I corsi di scrittura creativa partono tutti da un punto centrale: ‘Mostra, non raccontare!” – cioè rendi manifesto, permettigli di agire, di scorrere all’esterno, risalendo dal tuo intimo. Per chi scrive, l’espressione di sé è il primo pensiero, seguito dal bisogno della comunicazione all’Altro: “Aiutiamo chi ci legge a sentirsi e a muoversi nell’esperienza descritta, piuttosto che a elaborarla semplicemente su un piano cognitivo.”

Sto leggendo un saggio che mi si è presentato, in maniera analoga ad altri, come un insieme ordinato di macchie tipografiche, lungo oltre trecento pagine che, dentro di me, riferisco in parte a significati che già conosco, oppure scopro per la prima volta. Questo mi fa reagire (io così definisco le mie pseudo-recensioni), spingendomi a (ri)creare il testo letto in un modo che cerco di rendere consapevole, che potrà essere letto dall’Altro (quest’insolito ignoto) che, a sua volta, reagirà in un suo modo personale. Le macchie di Rorschach rappresentano forse una sintetica allegoria di questo fenomeno.

La parte seconda del saggio è Utilizzare il Rorschach, il cui primo capitolo è Premesse, somministrazione e restituzione. “Se descriviamo i problemi delle persone utilizzando i tratti, i sintomi e le sindromi che causano un disagio clinicamente significativo a cui fanno tradizionalmente riferimento coloro che si occupano di salute mentale per inquadrare i disturbi…” – in tal caso “il Rorschach non è uno strumento diagnostico così utile.” – per cui, “la scelta è semplice: somministrare il CS come dettagliato o non utilizzarlo: Enten eller, direbbe Søren Kierkegaard. Quando fa freddo e l’ospite non si decide a entrare, glielo si dice, con più urgenza che cortesia: o dentro o fuori!

“La somministrazione del Rorschach è una procedura standard che consente di identificare i fattori di contesto necessari e sufficienti perché si presentino i comportamenti spontanei, adattivi o problematici del paziente.”

Interessante è il fatto che rinunciare agli aspetti esistenziali (comportamentali e se mi si concede il termine: minimalisti) del paziente, “Significa eseguire il Rorschach in modo asettico, come se fosse semplicemente una prova di laboratorio, cosa che non è.”

Qui occorre una narrazione da parte dell’analista, che possa servire anche a sé nel prosieguo: un conto è scrivere “Elisa è una donna di cinquant’anni dall’aspetto curato…” – e poco altro. Diverso è descrivere: “Elisa è una donna curata nell’aspetto, che si presenta sorridente…” – eccetera…

“Anche la modalità di contatto con il rorschachista è fonte di informazioni importanti…” – chiedersi come sta avvenendo l’approccio fra i due umani, ché tali sono, dal punto di vista collaborativo, le cui modalità devono essere percepite non solo dall’analista, ma da entrambi i soggetti.

“Il Rorschach mostra la persona in azione, fornisce informazioni affidabili su come il soggetto percepisce, pensa e reagisce agli eventi della vita…” – per cui, per molti “maestri del Rorschach” è evidente il fatto che “il lavoro del clinico sia quello di capire le persone, non di misurare processi o funzioni. Occorre interpretare il Rorschach, considerando le “modalità esperienziali delle persone”, la causa delle stesse, come il tutto si collega al contesto esistenziale di quella persona. Si tratta di un “approccio” empirico che presenta “due difetti: non spiega le relazioni tra i fenomeni osservati…” e “pone poca attenzione agli aspetti contenutistici e soggettivi”.

Il parallelo con la ricerca dei fisici della materia continua: Heisnenberg, col suo principio d’indeterminazione, afferma l’impossibilità di conciliare il calcolo accurato della quantità di moto di una particella e quello della sua attuale posizione, tenendo anche presente che l’osservazione muta (a causa dell’energia fotonica) la cosa osservata.

Nel Rorschach esistono tecniche d’interpretazione, sia di tipo quantitativo che qualitativo, tese a selezionare “gli indici e i punteggi significativi, sia strutturali” che “contenutistici, relazionali e sequenziali.” – che poi vanno riordinati, classificati e relazionati fra di loro.

“Restituire il Rorschach” – momento fondamentale, “significa fornire un numero limitato di punti chiave, da discutere in modo aperto e collaborativo con il paziente evitando eccessivi dettagli o termini tecnici di difficile comprensione” – imparando “ad apprezzare la relazione tra i dati che emergono da un protocollo e il mondo reale che le persone vivono e attraversano.”

Si giunge ora al capitolo successivo: L’interpretazione delle variabili strutturali, che m’intrigano notevolmente ma che non mi creano una reazione scritta. Per non consegnare il foglio in bianco, cito il seguente passo: “… le persone anziane raramente producono risposte V, solo i 27% degli over settanta ha un SumV > 0. la presenza di una o più risposte V nel protocollo Rorschach di un anziano può rappresentare un dato insolito meritevole di attenzione.”

R, Costellazioni psicopatologiche su basi statistiche, S-Con, R-Eng, PTI, EII-2, RFS-P, RFS-S, DI, RHI, L, W:D:Dd, Dqv, Zd, XA%, WDA%, X-%, Xu%, P, Wsum6, MFQ, Ma:Mp, EBPer, FM+m, Intell, EA, CDI, D;, AdjD, SumC’, WsumC, Blend/R, RAS, SumShading, SumC’, ChShBlend, ShShBlend, DEPI, S, EBPer extratensivo, FC:CF+C, C puro, CP, SumH, H:NPH, PER, GHR:PHR, Isol, SumT, HVI, COP, AG, Fr+rF, EgoI, MOR, W:M, FD, SumV, H:NPH, sono le formule (forse alcune le ho ripetute ma non ho voglia di controllare) che assimilano in un qualche modo la ricerca Rorschach a quella della meccanica quantistica.

Il terzo capitolo della Parte Seconda è Contenuti tematici, dinamiche relazionali e analisi della sequenza. “Quanto avviene durante la somministrazione del Rorschach a livello dei comportamenti spontanei del paziente e di matrici relazionali tra paziente ed esaminatore costituisce la terza fonte di dati, oltre a quelli strutturali e contenutistici” – quando il destino (per usare un termine caro a Christopher Bollas) dell’uno si mescola, interagendo, con quello dell’altro. Ho dato una sbirciata alla bibliografia, ma non v’è traccia di quello psicoanalista britannico, che tanta attenzione dà al transfert e al controtransfert tra i nostri due eroi: analizzante e analizzato. Del resto, nemmeno nel suo Le forze del destino ho rinvenuto traccia alcuna di Rorschach, né nella Bibliografia né nell’Indice analitico dei nomi.

“I confronti dell’esaminatore e del compito sono indicativi dello stile interpersonale del soggetto, e influenzano ciò che avviene nel corso della somministrazione”: una specie di happening (o forse esagero nel definirlo così?) guidato dal l’analizzante, ma in cui entrambi manifestano la propria personalità.

“Questi dati offrono un’utile anticipazione di quanto potrebbe accadere in seguito, nel corso di un progetto terapeutico” – una specie di esame ematochimico a cui seguiranno successive analisi.

Diverse reazioni da parte del paziente: “Alcune persone sembrano avere in mano qualcosa di fragile o di prezioso e spesso sono timide o eccessivamente reverenziali. Altre possono picchiettare sulle tavole, sbeccare gli angoli o farle accidentalmente cadere” – in segno di non acquista alleanza, se non “una vera e propria ostilità nei suoi confronti”; per alcuni, “il Rorschach può diventare un’esperienza dolorosa, non tanto per il compito in sé quanto per la stimolazione interpersonale.” L’esperienza necessità di una sua quanto maggiore purezza, e in tal caso “le letture simboliche non necessarie” potrebbero nuocere a essa. Interessante è il “principio: sii esperienziale ogni volta che puoi, sii simbolico solo quando non puoi fare altrimenti.”

Ecco la sequenza, sintetizzata: “La tavola I solitamente elicita domande su come procedere…” – nel senso di abbrivio forse; la II, “di colore rosso chiaro, spesso percepite come sangue” tendono ad attivare “il sistema motivazionale della rabbia”, mentre l’elemento chiave della tavola III è la percezione, ancora più netta della precedente, di una possibile interazione tra i dettagli della macchia; la IV è in grado “di avocare associazioni con l’essere grandi, forti, massicci, pesanti, potenti, autoritari e talvolta minacciosi.”; la V, dotata di un “colore depressivo”, è spesso intesa come tavola di quiete, specie dopo le ultime tre; il chiaroscuro della VI suggerisce “un’esperienza tattile, quasi sessuale, anche se solo a livello di significato, non di interpretazione”; anche la VII, come la V, “rappresenta un momento di sollievo”, parendo “attraente più che minacciosa, soffice più che dura, debole più che forte, passiva più che attiva.”; “la tavola VIII presenta un color pastello e “due dettagli facilmente identificabili come animali”, e risulta piacevole in quanto “bella”, “facile” e con “un po’ di colore!”; la IX è la meno motivante e quella “che più di frequente porta a un tentativo di rifiuto”; “l’apparenza spezzettata della tavola X, il suo aspetto sconnesso più che compatto e le sue caratteristiche cromatiche la rendono strutturalmente simile alla tavola VIII”, ma reca incertezze simili a quella della IX, diventando a volte però in grado di convincere il paziente a far emergere ciò che finora non ha ancora raggiunto: diventa, in altre parole, quel che gli permette un’agnizione di se stesso: quest’ultima è soltanto una mia considerazione. Come a dire: siamo giunti alla conclusione del film e tutti vissero in un modo o nell’altro.

Mi chiedo come mi comporterei se un analista mi chiedesse ora (che qualcosa già so del Rorschach) di reagire alle dieci tavole. Ignoro quale sarebbe il mio comportamento. Non è escluso che chiederei il permesso di andare in bagno per un’improvvisa urgenza, al fine di esaminare indisturbato il presente articolo tramite il cellulare.

Ora inizia la Parte Terza, Rorschach e compiti evolutivi, col primo capitolo (settimo totale) Preadolescenti e adolescenti, in cui scopro che Hermann Rorschach, da bambino, era soprannominato “Klex (macchia)”, e questa tavola verbale mi rammenta che il mio maestro Enrico Paoli, persona illustre come poche, laureato in economia e commercio, capitano di lungo corso, ottimo suonatore di violino, poliglotta (sapeva distinguere l’inglese, dal gallese e dallo scozzese), Grande Maestro Internazionale di scacchi, campioni italiano per tre anni, docente severissimo (dava bacchettate sulle mani e sul pugno a pigna e noi dovevamo dire grazie perché lo faceva per il nostro bene), quanto munifico (in solaio ho ancora le numerose riviste didattiche da lui donate in seguito ad alcune mie risposte azzeccate ad alcuni suoi quesiti extracurrriculari), mi definì, alcuni anni dopo, quando lo incontrai per centro, poco dopo l’Arco di via Roma, e lì per lì non ce la faceva a riconoscermi, tanto ero cambiato, mi definì, dicevo, macchiafacile, e si ricordava ancora di quella volta che mi aveva affidato durante la lezione l’Atlante storico De Agostini e dalla mia penna erano sgorgate delle improvvide macchie d’inchiostro che lordarono il libro e poi mio papà glielo dovette ricomprare, e questa è la narrazione che mi è sorta spontanea a causa del soprannome di quello svizzero di Rorschach (così lo definì una stressata paziente quarantaquattrenne di uno dei due autori).

“L’applicazione del Rorschach lungo il ciclo di vita non prevede principi di interpretazione specifici per fasce di età, bensì una familiarità con le considerazioni evolutive relative ai punteggi e agli indici del Comprehensive System e un’attenzione alle sfide e ai compiti di sviluppo di ciascuna.” – il che è contraddetto, ma solo parzialmente, da una considerazione successiva: “Per alcuni autori basta aver raggiunto un’età mentale di tre anni per essere sottoposti al Rorschach…” – mentre, “per altri è poco utile applicarlo al di sotto dell’età scolare perché i bambini molto piccoli fanno fatica a comprendere la natura del compito, lo ridefiniscono a modo loro, sono facilmente distraibili e non apprezzano l’inchiesta, facendo il possibile per evitarla.” – forse perché richiede competenze pedagogiche che non sempre esistono ma, da profano, io direi che qualsiasi azione la si può sempre tentare, se la si ritiene opportuna.

“Il Rorschach viene regolarmente impiegato per approfondire il funzionamento psicologico degli adolescenti. CS e R-PAS sono gli unici sistemi Rorschach ad avere studi empirici sui trend evolutivi nelle variabili” – magari grazie a opportuni “cut-off aggiustati per bambini e adolescenti, in particolare quelli in relazione ala capacità di pensiero e di ragionamento” – nonché “alla responsività emozionale e alla capacità di lasciarsi coinvolgere dalle esperienze affettive.”

Nel capitolo sono affrontati campioni significativi della difficile età adolescenziale e di come il Rorschach sia riuscito a individuare le ragioni di taluni comportamenti anomali.

“In un periodo della vita in cui l’affermazione e l’individuazione di sé rappresentano un compito evolutivo fase-specifico” – essendo il Rorschach uno strumento diagnostico che lascia libero lo spirito di chi sottostà a esso: “la somministrazione nei suoi aspetti interpersonali è un ottimo laboratorio di osservazione delle sue istanze di separazione.”

Va da sé che, poiché la libertà espressiva è un bene per tutti, “capita raramente di incontrare rifiuti o strenue opposizioni al Rorschach da parte degli adolescenti, anche in contesti dove ce lo si potrebbe aspettare, quale quello del penale minorile.”

Il capitolo successivo si occupa di Genitori e giovani adulti. “Di frequente i clinici sono chiamati a utilizzare il Rorschach per valutare soggetti adulti non in quanto tali, bensì in quanto alle prese con un particolare compito evolutivo, il cosiddetto ‘compito dei compiti’, quello genitoriale.”

Interessante è la distinzione posta fra genitorialità e psicopatologia: “abbiamo riscontrato ottimi genitori che avevano alle spalle problematiche psicopatologiche o che continuavano ad affrontarne i fardelli, e pessimi genitori che non avevano mai dovuto cimentarsi con problemi emotivi e di altro genere.” – il che non significa che un buon genitore, per esserlo, non debba essere il più possibile sano di mente.

Il Rorschach diventa utile in quanto spesso “i genitori si trovano di fronte a tensioni, devono costantemente prendere decisioni e problemi senza poter attingere a convenzioni o schemi che si sono rivelati utili in passato. Spesso decidono e agiscono in modi che riconoscono come molto distanti dalla rappresentazione che hanno di se stessi. Tutto questo è simile a quanto accade durante la somministrazione di un Rorschach.”

Inquietante è il sottocapitolo che riguarda Il Rorschach consensuale, che attesta alcune funzionalità della coppia che affronta, contemporaneamente, il test, da cui si acquisiscono risposte condivise oppure divergenti, dove il disaccordo può e non può essere risolto, nonostante eventuali aggiunte, accettazioni o modifiche della propria risposta. Questo tipo di Rorschach “può essere impiegato nella valutazione di coppie il cui legame è andato in crisi e che chiedono di essere aiutate a ritrovarsi, nell’osservazione di genitori che devono dimostrare di essere ancora capaci di collaborare insieme nonostante i dissidi…” – nell’interesse di un figlio. Già il voler insieme trovare un accordo, è un primo passo verso di esso.

Per quanto riguarda l’uso del Rorschach coi giovani adulti, pare non sia al momento “possibile formulare considerazioni evolutive rispetto ai punteggi del CS” – e che sia utilizzabile quello previsto per gli adulti: quello che varia è la qualità delle risposte.

Il IX e ultimo capitolo, terzo della Parte Terza, è Adulti e anziani, e dovrebbe riguardarmi.

Qualcuno “ritiene che si diventi adulti quando si è sufficientemente autonomie capaci di distanziarsi dai propri desideri, contenendoli senza un’eccessiva frustrazione narcisistica.” Pare ad altri che, a quell’età, l’uomo si femminilizzi per quanto riguarda “l’emotività, l’intuitività e l’attenzione alle relazioni interpersonali”; e la donna si maschilizzi, acquisendo una maggiore competitività, razionalità e nell’”investimento in obiettivi extrafamiliari”.

Secondo gli autori, “da un lato, l’adulto è spinto da un bisogno di espansione di sé, dal desiderio di lasciare una traccia del proprio passaggio nel mondo, di creare qualcosa che vada oltre la propria singolare esistenza. Dall’altro, la generatività riguarda il bisogno di ‘essere necessario’ per qualcuno, di prendersi cura, di nutrire, di dare.” – ne deduco che al momento sono rimasto sufficientemente giovane, in quanto sono solito prestare la mia assistenza solo su esplicita richiesta dell’interessato, anche se consanguineo.

Il nono capitale ha una premessa molto ampia sul significato del soggetto indagato, come già per i preadolescenti, adolescenti, genitori e giovani adulti, e il tono discorsivo risulta facile (anche se non semplice), nonché piacevole. Un esempio, colto non a caso: “Troppe le sollecitazioni dolorose provenienti da quel mondo interno che la sta tradendo e a cui deve costantemente far fronte (es = 19) per aver ancora da dare qualcosa anche alla realtà esterna che, un po’ come la grandine, se ne frega di come lei stia e arriva lo stesso.” Ignoro se l’allegoria sia originata da un Rorschach, oppure da una reazione a una reazione a un Rorschach, ma poco importa: l’immagine elegiaca vale da sola la pubblicazione di un’opera.

“Il fatto che l’amigdala mostri una minore reattività agli stimoli negativi, mantenendo invece una sensibilità agli stimoli positivi, può spiegare a livello fenomenologico la saggezza di chi, ormai prossimo alla dipartita, si concentra più sul bene che non su ciò che c’è di profondamente sbagliato e ingiusto nell’esistenza.” – fatti i debiti e manuali scongiuri, a prescindere dalla correttezza logica di questa frase, finalmente ha trovato la spiegazione un detto che ripeteva un mio avo ogni volta che ne azzeccavo una (sebbene la media restasse bassa): et môr prést, muori presto, e lo diceva quando ne imbroccavo una. L’anziano è libero dall’obbligo alienante del lavoro: “Si tratta di una libertà che in certi casi può esporre a una profonda angoscia, dal momento che si può agire soltanto se si ha accesso ai propri desideri. Reinventare la propria vita diviene un compito evolutivo specifico dell’anziano” – lo nego con decisione, anzi propongo chiunque di re-inventarsene una non appena si giunge a casa dal primo giorno di asilo. Così, se ben rammento, feci io e tento di fare tuttora.

“Lo stile interpersonale durante la somministrazione del Rorschach è un buon indicatore di come una persona anziana percepisca se stessa e si relazioni a una figura di aiuto…” – reagendo con curiosità, disponibilità, sensibilità, gratitudine oppure sospetto: che credo siano comportamenti tipici di varie età, forse nell’anziano assumono contorni più autorevoli e delineati.

Nella Postfazione si discute quale sia il termine giusto per il Rorschach: chi lo formulò per la prima volta lo definì “esperimento”; altri parlano di “test” (di tipo empirico); di “tecnica”, per la sua flessibilità e rilevanza “in ambito clinico”; oppure “metodo”, per la sua doppia natura empirica e clinica; ovvero, anche per me d’ora in poi, semplicemente “il Rorschach”: come si evita di dire quel noto artista impressionista, post-impressionista o pre-espressionista, ma semplicemente il Van Gogh.

“E il Rorschach perdura. Perché il Rorschach, quindi. Crediamo si possa rispondere che rappresenta una delle poche strategie di osservazione del comportamento umano valide a livello multiculturale, affidabile per quanto riguarda la somministrazione e l’interpretazione, culturalmente onesto e adattabile a ogni modello concettuale della personalità e della psicopatologia.” – adattabile significa che richiede un adeguamento, e che lo prevede probabilmente.

“Come accennato questo volume di concentra sul CS di Exner. Anche questa è una decisione, e a proposito di scelte…”

Sottocapitolo: La scelta di Mauro, per lui il Rorschach fu “una rivoluzione” – nel senso, traduco, di rivelazione, avvenuta durante “un corso tenuto da Laura Parolin presso la Facoltà di psicologia dell’Università degli Studi di Milano”, per cui “nella mia attuale pratica clinica quando incontro un potenziale paziente, nel chiedergli di raccontarmi la sua storia prediligo la raccolta non di un’anamnesi dettagliata bensì di quelli che rappresentano gli spartiacque, gli snodi evolutivi che dal suo punto di vista lo hanno reso quello che sono” – sono questi momenti chiave che costruiscono la ragione di ogni singola narrazione.

Ricordo un capitolo de I libri della mia vita di Henry Miller: Erano vivi e mi hanno parlato. In quella che fu una pietra miliare della mia esistenza di lettore, Henry scrisse di alcune delle centinaia di opere lette e un capitolo fu dedicato alle Persone-Libro, che tanto contribuirono coi loro atti e parole alla sua maturazione di uomo e di scrittore.

La scelta di Laura: “… confrontarsi e co-costruire gestendo le divergenze e anche i conflitti. Potrei anche aggiungere che da queste prime esperienze è maturato anche il convincimento che l’alleanza è un costrutto centrale della promozione del cambiamento, laddove coinvolga anche la realizzazione di nuove idee e prospettive” – si tenga presente che l’energia singola di due particelle è inferiore a quella che si ottiene dalla loro interazione.

“Ho imparato a rileggere i costrutti e le interpretazioni dei manuali alla luce di ciò che serviva ai pazienti e ai clinici, alla luce di ci ciò che i clinici volevano sapere dei pazienti e di ciò che i pazienti potevano mettere a fuoco di se stessi attraverso l’interpretazione del test.”

Lo psicologo Franco Del Corno “mi ha passato una lezione fondamentale, che ha un deciso sapore clinico: accogliere, ascoltare e consigliare senza imporre.” – che è quanto io cerco sia in me che nell’Altro, quando interagisco con qualcuno, anche durante la lettura di un saggio sul Rorschach.

Cito infine una piccola porzione di “una lettera aperta a Hermann Rorschach” di Kleiger:

“Hai creato qualcosa in movimento, che tuttora si muove. E non si acquieterà.”

Un saggio disse, e continua a dirlo in un’opera di cui non ricordo né il titolo né l’autore, ma che riemerge fuori di me di tanto in tanto, io amo tutto ciò che si muove. Si tenga presente che nulla è immobile, almeno finché prosegue la sua fuga verso l’entropia assoluta, che condurrà ciascuna particella all’assenza assoluta di energia nonché di calore. Nel frattempo, panta rei.

Di questo saggio, emozionante come pochi, ho apprezzato non tanto il fatto che è scritto bene, che è caratteristica assai comune, quanto il fatto che la sua narrazione sia di così gustosa qualità.

Una considerazione finale: l’essere umano è in grado di raccontare di sé e del mondo con cui è a contatto. Nessuno può farlo al suo posto. Nella parola, questa particella non del tutto conosciuta, è celata la sapienza universale, e compito della cultura è di permettere a chiunque di manifestarla.

Mi auguro che le narrazioni espresse durante i colloqui interpersonali siano quanto più possibile raccolte e conservate, essendo un bene inclito per la memoria collettiva. Auspico, in tal senso, di tesaurizzare ogni discorso ricevuto durante le sedute psicoanalitiche, affinché possa servire, prima o poi, a conciliare le differenze psicologiche (dell’anima) e a preservarle: a thing of speech is a joy for ever.

Written by Stefano Pioli

Bibliografia

Mauro di Lorenzo e Laura Parolin, Il Rorschach nel ciclo della vita, Raffaello Cortina Editore, 2022