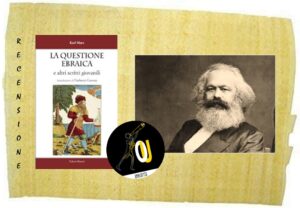

“La questione ebraica” di Karl Marx: uno dei testi più discussi e controversi del filosofo

La questione ebraica, il breve saggio scritto da Karl Marx nel 1843, rappresenta uno dei testi più discussi e controversi del giovane Marx.

Come spiegava Umberto Cerroni nella sua introduzione de La questione ebraica, nel 1978, l’opera di Karl Marx è stata segnata dalle diffidenze di chi voleva contrapporre un Marx maturo a un Marx giovane, interpretando in questo modo il suo pensiero in modo dogmatico e chiuso: «Avevano ristretto l’immagine del marxismo ad una ortodossia teorica da tutelare contro gli eretici o ad una scienza filologica riposta nella quale si consumava e si dissolveva qualsiasi curiosità del mondo.» [Introduzione, p.9].

Il volume degli Editori Riuniti da me qui preso in esame, oltre a La questione ebraica, unisce anche altri testi giovanili necessari per comprendere la formazione del pensiero del filosofo di Treviri. Insieme costituiscono una sorta di laboratorio teorico, in cui Marx inizia a distaccarsi dall’hegelismo di sinistra e a elaborare i temi che diventeranno centrali nella sua critica della società borghese e del capitalismo.

Tuttavia, il saggio che dà il titolo all’intero volume: La questione ebraica, riserva non poche sorprese, a cominciare da un antisemitismo di fondo presente nel pensiero del giovane Marx. Probabilmente, anche tale aspetto ha fatto si che questo testo sia sempre stato collocato tra gli scritti non organici al pensiero “maturo” di Marx e in quanto tale non troppo divulgato.

Può sembrare strano che Marx, appartenente ad una famiglia di origini ebraiche, seppur convertita, nel 1816, al protestantesimo luterano, per ragioni pratiche, potesse esprimere tali idee. Tant’è vero che per molti cultori del marxismo, la sua critica al giudaismo va interpretata nel contesto della critica all’economia borghese e alla riduzione dell’uomo a mero individuo utilitarista.

Eppure, a mio parere, l’accusa alla religione ebraica in quanto tale da parte del giovane Marx non è di poco conto.

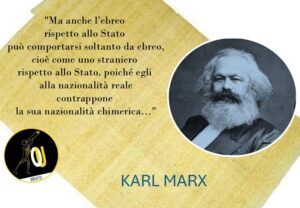

Scrive Marx: «Ma anche l’ebreo rispetto allo Stato può comportarsi soltanto da ebreo, cioè come uno straniero rispetto allo Stato, poiché egli alla nazionalità reale contrappone la sua nazionalità chimerica, alla legge reale la sua legge illusoria, poiché egli si immagina autorizzato a distinguersi dall’umanità, poiché egli per principio non prende parte alcuna al movimento storico, poiché egli spera in un futuro che non ha nulla in comune con il futuro generale dell’uomo, poiché egli ritiene se stesso membro del popolo ebraico e il popolo ebraico il popolo eletto».

Vale a dire che l’ebreo, fintanto che rimane tale, non può essere considerato a tutti gli effetti appartenente allo stato in cui vive e lavora, ma sempre e solamente uno straniero.

Il saggio nasce come risposta alle posizioni di Bruno Bauer sulla possibilità di emancipazione politica degli ebrei in Germania. Bauer sosteneva che la religione fosse un ostacolo insormontabile e che, per ottenere pari diritti, gli ebrei avrebbero dovuto abbandonarla.

Marx ribalta l’argomentazione: lo Stato moderno, se laico, può garantire diritti politici indipendentemente dalla fede. Tuttavia, precisa che questa forma di emancipazione è parziale: i cittadini rimangono soggetti all’alienazione economica e all’egoismo della società civile. Da qui la distinzione, destinata a divenire centrale, tra emancipazione politica ed emancipazione umana.

La prima consiste nel riconoscimento di diritti civili e politici, come la libertà di culto, di proprietà e di espressione, che per Marx si tratta di una forma di emancipazione parziale, perché avviene dentro una società fondata sull’egoismo individuale e sulla proprietà privata. La seconda, invece, richiederebbe la trasformazione dei rapporti sociali e la soppressione delle condizioni materiali che separano gli individui: in altre parole, il superamento del capitalismo.

Per Marx la religione, lungi dall’essere un impedimento formale, viene relegata a una sfera privata: il cittadino può essere credente, ma lo Stato, in quanto entità politica, deve essere laico e universale. In questo senso, Marx anticipa la nozione moderna di separazione tra religione e politica, sostenendo che l’emancipazione politica non richiede l’abbandono della fede.

Come si può notare, nonostante la brevità, il saggio contiene riflessioni decisive che vanno oltre la questione ebraica, toccando il rapporto tra religione, stato moderno, libertà politica ed emancipazione.

Anche dal punto di vista puramente filosofico, questo libro è significativo perché segna il distacco di Marx da un orizzonte esclusivamente hegeliano e liberale. Egli riconosce i progressi della modernità ‒ i diritti, la cittadinanza, la tolleranza ‒ ma ne denuncia i limiti, individuando nella dimensione socio-economica il vero terreno della liberazione. È qui che germogliano i futuri sviluppi del pensiero marxista: la critica al liberalismo, la centralità dell’economia e la prospettiva di un’emancipazione universale.

La questione ebraica è dunque un testo complesso e corposo, che non va letto solo come un trattato sulla religione ebraica, bensì come una riflessione sul significato della libertà e dell’uguaglianza nell’età moderna. Offre spunti ancora attuali sul rapporto tra religione e politica, sul valore e i limiti dei diritti civili, e soprattutto sulla necessità di andare oltre la mera emancipazione politica per aspirare a una vera emancipazione umana.

Accanto a questo saggio, il volume include Per la critica della filosofia del diritto di Hegel. Introduzione, scritto nel 1844, testo forse ancora più noto per la celebre definizione della religione come oppio del popolo. Qui Marx individua nella religione non solo un ostacolo, ma anche un sintomo del malessere sociale. La religione non va quindi combattuta direttamente, ma compresa come effetto di condizioni materiali ingiuste. La vera critica, sostiene Marx, deve rivolgersi alle radici economiche e sociali che generano alienazione e bisogno di consolazione religiosa.

La raccolta include anche frammenti e lettere, come la corrispondenza con Arnold Ruge (Un carteggio del 1843) e il testo: Glosse critiche in margine all’articolo “Il Re di Prussia e la riforma sociale”. In questi scritti emergono i limiti che Marx riconosce alla democrazia politica borghese: pur proclamando uguaglianza e libertà, lo Stato moderno resta legato a una società civile divisa da interessi privati e disuguaglianze economiche. Le lettere a Ruge testimoniano la ricerca di una prospettiva più radicale che vada oltre il liberalismo, senza comunque cadere in un pessimismo sterile.

Nel loro insieme, questi testi mostrano il giovane Marx in un momento di svolta: da un lato, critica il pensiero politico e religioso del suo tempo; dall’altro, apre la strada verso una concezione materialista della storia e della società. S’intravedono già i temi che verranno sviluppati nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 e, più tardi, nel Capitale: alienazione, critica dell’economia politica, esigenza di un’emancipazione umana e universale.

Written by Algo Ferrari

Bibliografia

Karl Marx, La questione ebraica, introduzione di Umberto Cerroni, Editori Riuniti – le idee, 1978