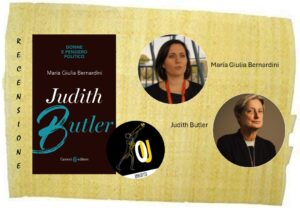

“Judith Butler” di Maria Giulia Bernardini: femminismo e teoria queer

«Si tratta dunque di una filosofia che guarda al potere dalla posizione del soggetto dominato e oppresso, il quale avverte l’intollerabilità di tale potere», scrive Maria Giulia Bernardini del pensiero di Judith Butler.

Credo che questa semplice osservazione renda già la personalità della protagonista a cui è dedicato questo breve saggio su Judith Butler.

Maria Giulia Bernardini insegna diverse materie, tra le quali Diritto e Genere e Teorie dei diritti umani, presso l’Università degli Studi di Ferrara. Svolge, inoltre, attività di ricercatrice e saggista principalmente sulle teorie critiche del diritto.

Questo volume è compreso nella serie dedicata a Donne e Pensiero Politico, un progetto promosso dalla Fondazione di studi storici Gaetano Salvemini di Torino che vuole valorizzare il contributo delle donne nella storia del pensiero politico. Sappiamo, infatti, quanto il pensiero e la filosofia politica siano stati dominati fino ad oggi da una prospettiva maschile.

Bernardini guida il lettore attraverso un percorso che intreccia biografia e riflessioni teoriche della Butler.

Judith Butler, americana, di famiglia ebraica, è una delle filosofe contemporanee più influenti a livello internazionale, nota soprattutto per i suoi contributi negli studi di genere, nella teoria queer e nonviolenta e nella filosofia politica. La sua giovinezza fu abbastanza tormentata, a partire dalla scoperta della sua sessualità, o meglio, della sua omosessualità, che la porterà a un sofferto coming out, come lei stessa racconta in Questione di genere [1990], un testo divenuto cult in certi ambienti intellettuali e militanti.

Dopo la laurea, Butler ha conseguito il dottorato in filosofia alla Yale University (1984), con una tesi su Hegel. Attualmente insegna alla University of California, a Berkeley, dove è professoressa di letteratura comparata e retorica. Hegel continuerà comunque ad essere un punto di riferimento costante nella sua riflessione, tanto che lei stessa, da sempre, si definisce «perversamente hegeliana» [Butler, 2008, p.2].

Questo suo hegelismo mi ha colpito, perché ricordo che tanti anni fa il movimento femminista italiano criticava duramente Hegel. Non a caso, evidentemente, si colloca Judith Butler nella corrente del postfemminismo. La sua opera ha ridefinito il modo in cui pensiamo il genere, l’identità e la politica del corpo.

Per quanto riguarda la prospettiva di pensiero della Teoria Critica, Judith Butler fa riferimento alla Scuola di Francoforte, composta da ricercatori, sociologi e psicoanalisti tedeschi di origine ebraica che dovettero fuggire dalla Germania nazionalsocialista per approdare a New York, tra loro: Erich Fromm, Max Horkheimer, Herbert Marcuse a cui si può aggiungere anche il contemporaneo Jurgen Habermas.

La sua fama internazionale è tuttavia legata in particolare al libro: questioni di genere [1990] in cui introduce l’idea di genere come performance: le identità di genere non sono essenze naturali, ma il risultato di pratiche e atti ripetuti, culturalmente e socialmente costruiti.

Questa teoria ha avuto un enorme impatto negli studi femministi e queer, sorprendendo anche Judith Butler stessa, la quale disse: «Certo non mi era passato per la mente di ritrovarmi a essere una teorica “queer”» [Osborne, Segal 1994, p.32]. Tuttavia a Butler non sono certo mancate le critiche, avanzate anche da eminenti studiose come Martha Nussbaum e Nancy Fraser, rispetto alla sua complessità linguistica e per l’interpretazione radicale delle identità. Bernardini ha il pregio di offrire anche questo sguardo critico, rivelando con dovizia e trasparenza le ragioni degli attacchi al linguaggio butleriano e invitando a riflettere sul ruolo dell’interpretazione e della mediazione teorica.

Negli anni successivi, Butler ha ampliato il proprio raggio di riflessione verso temi etico-politici, affrontando questioni come la vulnerabilità, la precarietà della vita, la violenza e la nonviolenza. In particolare, in Vite Precarie (2004), Butler ha condannato i soprusi a cui sono stati esposti i prigionieri detenuti a Guantanamo, come esempio delle modalità spettacolari attraverso le quali il potere umilia il nemico.

Oltre all’ambito accademico, Butler è divenuta una voce pubblica di rilievo, intervenendo frequentemente nel dibattito politico su temi come i diritti LGBTQ+, il femminismo, la giustizia sociale, la Palestina e i conflitti internazionali. La sua posizione critica verso il sionismo e il suo sostegno alla campagna globale di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni nei confronti di Israele le costerà l’accusa di antisemitismo e addirittura di essere un’ebrea che odia se stessa [Landes, 2012].

Queste sue posizioni sono alla base della contestazione che Judith Butler ricevette in occasione del conferimento del Premio Adorno che le fu insignito, prima donna in assoluto, nel 2012. Un Premio importante, istituito nel 1977 e assegnato ogni tre anni alle eccellenze nell’ambito della ricerca in quella che si può definire “Teoria critica”. Tra gli illustri studiosi a cui è stata conferito, compaiono: Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman, Jean-Luc Godard e Jacques Derrida. Al 2000 risale il dialogo di Butler con Slavoj Žižek ed Ernesto Laclau dove la filosofa riprende le tesi relative alla democrazia radicale che aveva già esposto nel 1993 in Corpi che contano.

Con il suo breve saggio, Maria Giulia Bernardini riesce nell’intento di trasmettere alcuni concetti butleriani complessi, quali la performatività del genere, la vulnerabilità, la violenza e la nonviolenza. Questi temi non sono presentati come mere nozioni astratte, ma vengono collocati nell’orizzonte dei problemi contemporanei, dimostrando la loro rilevanza politica, filosofica e morale. Bernardini fa emergere come Butler metta in crisi alcune delle nostre certezze consolidate, invitando a domandarci se il mondo che abitiamo sia davvero quello in cui vogliamo vivere.

Concludendo, Judith Butler di Maria Giulia Bernardini, si può considerare un’agile lettura per avvicinarsi alla figura della filosofa americana, agli studi di genere e al pensiero queer. È una guida rigorosa ma accessibile, in grado di orientare in un territorio intellettuale denso e complesso, senza mai banalizzarne i contenuti.

Written by Algo Ferrari

Bibliografia

Maria Giulia Bernardini, Judith Butler, Carocci editore, 2025