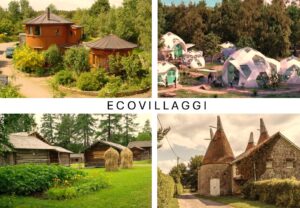

Ecovillaggi: il ritorno ad una vita a contatto con la natura

Nel cuore di una società che corre senza sosta, che accumula senza saziarsi, dominata dal capitalismo, esiste un’altra via. Una strada che non si misura in denaro, ma in tempo condiviso, in mani sporche di terra, in un ritmo che assomiglia più al respiro degli alberi che all’isteria dei mercati finanziari. Gli ecovillaggi sono questo: piccole rivoluzioni silenziose, germogli di una possibile alternativa.

La storia degli ecovillaggi è antica come la società stessa, anche se non sempre li abbiamo chiamati così. Prima che la parola “ecovillaggio” venisse coniata, esistevano già nella pratica: erano comunità radicate nella terra, nei ritmi lenti delle stagioni, nella cooperazione tra esseri umani e natura.

Le comunità indigene sono forse l’esempio più puro e originario: vivevano (e alcune ancora vivono) secondo cicli millenari di equilibrio ecologico, spirituale e sociale. In queste culture, la terra non era proprietà, ma madre; l’acqua, sorella; gli alberi, maestri silenziosi. Lì, il concetto di villaggio sostenibile era parte integrante della vita, non un’utopia da costruire.

Nel Medioevo europeo, i monasteri autosufficienti rappresentarono un altro modello di ecovillaggio ante litteram. Circondati da orti, mulini, laboratori di artigianato, questi luoghi univano spiritualità e pratiche quotidiane sostenibili. Ogni gesto, dal lavoro nei campi alla copia dei manoscritti, era parte di una visione integrata, che cercava l’armonia tra corpo, anima e ambiente.

Nell’Ottocento, con l’avvento dell’industrializzazione, cominciarono a emergere esperienze comunitarie anarchiche e socialiste, come le comuni ispirate al pensiero di Fourier, Owen o Proudhon. Erano tentativi audaci di creare società alternative in cui abolire la proprietà privata, superare le disuguaglianze e vivere secondo principi di mutualismo e solidarietà. Alcune durarono poco, altre sopravvissero abbastanza da lasciare un’impronta nei movimenti cooperativi moderni.

Negli anni ‘60 e ‘70, nel clima di fermento sociale e culturale, nacquero le comuni hippie. Non erano perfette, ma erano sincere. Spinte da un rifiuto del materialismo e della guerra, da una ricerca di libertà e connessione con la natura, queste comunità esplorarono nuove forme di convivenza, spiritualità, alimentazione e produzione. La terra tornava al centro. La collettività diventava esperimento, a volte fallimentare, altre volte illuminante.

È però negli anni ‘90 che il termine “ecovillaggio” prende finalmente forma e trova una cornice globale con la nascita della Global Ecovillage Network (GEN). Fondata nel 1995, durante una conferenza in Danimarca, la GEN unisce realtà provenienti da tutto il mondo: da piccoli villaggi africani a comuni europee, da progetti urbani in Asia a insediamenti rurali nelle Americhe. Il filo che li lega non è un’unica ideologia, ma un intento comune: costruire un modo di vivere che sia sostenibile ecologicamente, socialmente, economicamente e spiritualmente.

Oggi, grazie a questo percorso variegato, gli ecovillaggi non sono solo nostalgia di un passato perduto, ma semi attivi di futuro, radicati nel presente.

Ogni ecovillaggio è un universo a sé, ma tutti condividono alcuni principi fondamentali. La permacultura è la linfa di questi luoghi: un’agricoltura che imita i processi naturali, che non sfrutta ma rigenera. Le case sono spesso costruite con materiali naturali, seguendo architetture bioclimatiche che riducono al minimo l’impatto ambientale. L’energia viene dal sole, dal vento, dalla terra, mentre l’acqua piovana viene raccolta e filtrata. Non si tratta solo di tecnologia verde, ma di una visione del mondo: una filosofia che riconosce la terra come madre, non come risorsa da depredare.

Poi c’è la dimensione sociale, il cuore pulsante di queste comunità. Decidere insieme, condividere, risolvere i conflitti senza gerarchie oppressive: non è facile, ma è necessario.

Alcuni ecovillaggi adottano la sociocrazia, un sistema circolare e partecipativo, in cui ogni voce ha pari dignità e ogni decisione nasce dal confronto profondo, non dal potere imposto. I cerchi decisionali si intrecciano come rami di uno stesso albero, e il consenso non è unanimità cieca, ma assenza di obiezioni ragionate, in un equilibrio sottile tra efficienza e ascolto.

Altri scelgono il consenso unanime, un metodo più radicale, dove ogni decisione deve essere condivisa da tutti. È un cammino più lento, certo, ma profondamente umano. Qui si impara l’arte della pazienza, la sacralità della parola, il valore del silenzio che precede un sì. È un processo che educa al rispetto, all’empatia, al senso profondo del “noi”.

E poi ci sono gli ecovillaggi che sperimentano, che creano modelli ibridi o inediti. Alcuni ruotano i ruoli, altri si ispirano ai consigli delle culture indigene, dove si parla in cerchio e si ascolta con il cuore prima che con le orecchie. Altri ancora si affidano alla spontaneità organizzata, dove piccoli gruppi portano avanti micro-progetti, coordinandosi solo quando serve. Sono tentativi, a volte imperfetti, ma sinceri. Non esiste una forma unica, perché la vita in comunità è un organismo vivo, che cambia, che si adatta, che evolve.

E infine, l’economia: una moneta complementare, il baratto, la riduzione del bisogno di denaro attraverso l’autoproduzione. Un’economia che non si misura in PIL, ma in relazioni umane, in qualità della vita.

Non si arriva a un ecovillaggio per caso. C’è sempre un viaggio, a volte interiore, a volte geografico. C’è chi fugge dall’alienazione del lavoro, chi cerca un modo più autentico di crescere i propri figli, chi vuole riconciliarsi con la natura dopo anni vissuti nell’asfalto e nelle vetrine.

Ma attenzione: non è una fuga, non è un esilio. È un ritorno. Un ritorno a un modo di abitare il mondo più antico e al tempo stesso più necessario per il futuro. Un atto politico silenzioso, che non chiede permesso ma costruisce un’alternativa concreta.

Vivere in un ecovillaggio non è per tutti. Richiede dedizione, compromessi, capacità di adattamento. La comunità può essere un rifugio, ma anche una prova: convivere significa affrontare i conflitti, mettersi in discussione, imparare a mediare tra la libertà individuale e il bene comune.

Poi c’è il confronto con il mondo esterno. La burocrazia che ostacola le costruzioni alternative, il sospetto di chi vede in queste comunità un’utopia naïf, la difficoltà di trovare un equilibrio tra autosufficienza e interazione con la società.

Eppure, nonostante tutto, gli ecovillaggi continuano a crescere. Forse perché rispondono a un bisogno profondo, a una nostalgia di significato in un mondo che sembra averlo smarrito. Sono laboratori di futuro, esperimenti viventi di un mondo che potrebbe essere diverso.

Non sono la soluzione definitiva, ma sono una domanda aperta. Un seme piantato nell’immaginario collettivo. E chissà, forse un giorno quel sussurro diventerà voce, e la terra parlerà più forte del rumore delle città.

Written by Ilenia Sicignano

Bell’articolo. Grazie!