“L’altra psichiatria” di Massimo Carbone: la prefazione di Luigi Perissinotto

“Le ragioni che muovono questo lavoro tentano una ricognizione, più teorica che storica, degli aspetti e dei temi più qualificanti di una prospettiva psichiatrica che è riuscita a farsi ascoltare con fatica e probabilmente non senza alcune responsabilità in proprio se, per stessa ammissione di alcuni suoi esponenti di spicco, le vicende della psichiatria fenomenologica in Italia si sono segnalate come una vera e propria ‘opportunità mancata’.”[1] ‒ dall’Introduzione di Massimo Carbone

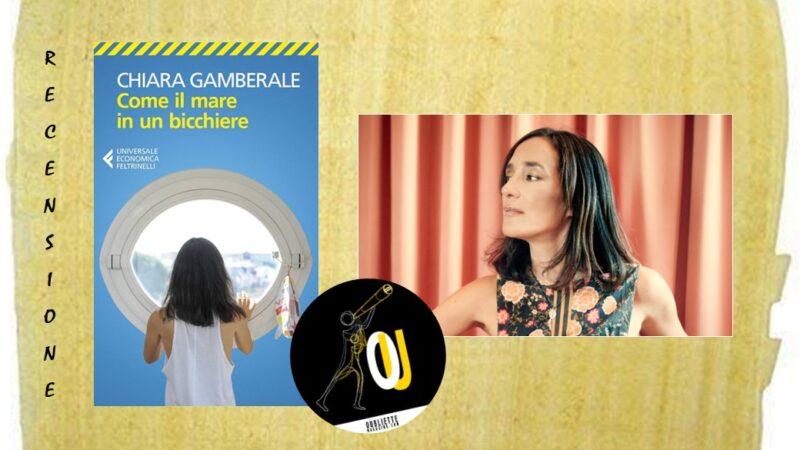

“L’altra psichiatria ‒ Saggio di filosofia ermeneutica e di psichiatria fenomenologica” di Massimo Carbone, edito nell’aprile 2025 nella collana Interventi dalla casa editrice mantovana Negretto Editore, propone al lettore due direzioni di interesse: il tema della sofferenza dell’anima e la condizione di fragilità e di finitezza dell’essere umano.

“L’altra psichiatria” principia con la Prefazione di Luigi Perissinotto (professore ordinario di Filosofia del linguaggio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia), l’Introduzione dell’autore, nove capitoli (Una Premessa; Corpo, mondo esistenza; Breve excursus storico; Un intermezzo: solitudine, isolamento, paura, angoscia; La destrutturazione dello spazio nella psicosi schizofrenica; La psichiatria fenomenologia in Italia: Eugenio Borgna; Modelli di cura: intersoggettività e farmacoterapia; Un discorso mai concluso; Linguaggio, ascolto, interpretazione) ed in chiusura la ricca e variegata Bibliografia.

“La vita psichica dell’individuo che pure oggi è sottoposta alla legittima analisi delle neuroscienze, le quali prospettano sempre nuovi scenari di aggiornamento sul sistema morfofunzionale del cervello, sulle sue capacità di percezione complessiva degli stimoli, diventa anche in questo caso oggetto di riduzionismo scientifico: con il rischio che le più avanzate scoperte ed indagini neurologiche abbiano poi la pretesa di stabilire che cosa sia e da cosa derivi l’angoscia, la noia, la tristezza, la felicità, la malinconia. Quasi assumendo il cervello come il generatore della nostra soggettività.”[2]

Impreziosito dalla copertina raffigurante un’opera della poetessa Nadia Alberici (Acrilico su collage), il saggio “L’altra psichiatria” è una lettura vivace ed interessante, meno di 100 pagine in cui ci si sofferma spesso a riflettere sulle suggestioni presentate dall’autore.

Massimo Carbone insegna filosofia e scienze umane nei Licei; si è formato con Mario Ruggenini (al quale è dedicato il presente saggio) presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dove si è laureato. Precedentemente ha pubblicato come curatore insieme a Damiano Cavallin Pensare il presente (Diogene multimedia Bologna, 2017) e Pensare il Covid (Il Poligrafo Padova, 2021).

Per gentile concessione dell’editore Silvano Negretto vi presentiamo in anteprima la prefazione di Luigi Perissinotto.

***

Prefazione di Luigi Perissinotto de “L’altra psichiatria”

Con l’espressione “altra psichiatria”, che dà il titolo al suo libro, Massimo Carbone intende quella psichiatria fenomenologica (o fenomenologico-esistenziale), che attingendo variamente alla lezione di Husserl e Heidegger, ha, per un verso, sistematicamente sottoposto a critica quella che l’autore chiama “la reificazione-oggettivazione dell’individuo malato” che comporta la riduzione dell’uomo “a organo, cosa, corpo-materia”, e ci ha, per un altro, aiutato “cogliere la sofferenza psichica non come anomia, insensatezza, devianza, ma come una delle molteplici possibilità di essere nel mondo da parte dell’uomo”.

Che la tradizione fenomenologica, soprattutto nella sua ripresa heideggeriana, abbia una forte carica e direzione antioggettivante, antiriduzionistica e, aggiungiamo qui, antidualistica è ormai da tempo e da più parti riconosciuto. Su questo aspetto ha, del resto, molto insistito Mario Ruggenini, uno dei principali punti di riferimento di questo lavoro, senza peraltro nascondersi che sicuramente Husserl, per esempio lo Husserl delle Meditazioni cartesiane, ma anche, in un altro senso, lo Heidegger di Essere e tempo non sono stati sempre fedeli o all’altezza di questa carica e direzione. Basti pensare, a voler fare qui un solo esempio, alle difficoltà a cui, secondo Ruggenini, sono andati incontro sia Husserl che Heidegger, quantomeno, ribadiamolo, lo Heidegger di Essere e tempo, quando hanno cercato di fare i conti con la questione dell’alterità dell’altro. Per Husserl la cosa può forse stupire meno; ma nel caso di Heidegger ci si può meravigliare di come l’io pregiudichi ancora, nonostante l’impulso anticartesiano che percorre le pagine di Essere e tempo, il modo in cui si pensa l’altro, il quale resta sempre e comunque l’altro da me, un altro che fatica a diventare un io tanto quanto io resisto a diventare il suo altro.

Chi conosce i lavori di Ruggenini sa che questo limite (che egli chiamava “soggettivistico”) di Heidegger sarebbe dovuto a quella mancata considerazione del linguaggio che, sulle orme di Husserl e, più in generale, della fenomenologia delle origini, continuerebbe a caratterizzare Essere e tempo e che sarebbe almeno in parte superata, come riconosce Ruggenini, in accordo qui con Gadamer, negli scritti successivi alla Kehre. Ovviamente, questa lettura ruggeniniana non è priva di problemi e non sono mancati i critici e le critiche più o meno radicali. Io stesso ho discusso a lungo con Ruggenini su questo punto non solo in generale, ma anche su specifici aspetti della sua lettura, per esempio sulla sua insistenza che quell’esistenziale che è la Rede (“discorso” nella traduzione italiana) non abbia per Heidegger nulla di linguistico. Se fosse come Ruggenini riteneva, Essere e tempo sarebbe ancora al di qua di quella che è stata chiamata “svolta linguistica”, a dispetto di molte interpretazioni di senso opposto che, nonostante alcune ammissioni dello stesso Heidegger, insistono sulla centralità che il linguaggio avrebbe già in Essere e tempo. Resta, ed è questa una delle convinzioni che guida il lavoro di Carbone, che nei lavori di Ruggenini si trova uno dei tentativi più radicali e sistematici di andare oltre i limiti “soggettivistici” di Essere e tempo, innanzitutto mediante il riconoscimento che essere significa stare in ascolto del linguaggio che parla nelle nostre parole e nelle parole degli altri.

Si tratta di un punto importante anche per quella psichiatria fenomenologica che è il tema di questo libro. In effetti, è da qui che nasce l’importanza assegnata da questa psichiatria al dialogo terapeutico considerato non semplicemente nella sua dimensione diagnostica con la netta asimmetria che la caratterizza tra psichiatra (che sa) e paziente (che soffre e non sa), ma come parte integrante o costitutiva della cura psichiatrica. Con riferimento a molte delle cose scritte al riguardo da Eugenio Borgna, un altro dei punti di riferimenti di questo libro, Carbone ricorda come la sofferenza possa davvero emergere ed essere incontrata “solo in un contesto di disponibilità all’ascolto e di radicale vicinanza […] emotiva, attraverso parole che siano […] capaci di farsi percepire come autentiche e almeno potenzialmente liberanti”. In questo senso, continua Carbone, il dialogo terapeutico, come lo intende la psichiatria fenomenologica, “è scandito da una testimonianza di apertura ed umana solidarietà, condizione che dischiude le stesse possibilità dialogiche e neutralizza in prima battuta ogni percezione di distanza che il malato può cogliere in chi lo cura”.

Ovviamente, Carbone sa bene che questo approccio può facilmente essere considerato, e non solo da molti psichiatri, ma anche dall’opinione comune, come ingenuo e illusorio. In fondo, si potrebbe dire e si è spesso sentito dire, oggi le nostre conoscenze scientifiche e i diversi tipi di farmaci che sono stati escogitati permettono di curare con buoni risultati diverse malattie mentali e di evitare quelle “cure” violente e invasive che hanno caratterizzato per molti decenni l’intervento medico-psichiatrico. Si potrebbe anche aggiungere che ormai da tempo la medicina, e anche la medicina psichiatrica, ha riconosciuto che i malati (mentali o meno) hanno dei diritti e che tra i diritti vi è sicuramente quello di essere, per così dire, ascoltati e trattati da uomini e non da pazienti.

Ora, il libro di Carbone sfugge a questo tipo di obiezione perché sa evitare almeno due delle trappole in cui è più facile cadere quando ci si richiama a una psichiatria “altra”. Nella prima, forse la più pericolosa, cade chi arriva a negare l’esistenza stessa della sofferenza psichica e della malattia mentale. Riconoscere che la sofferenza psichica “è una delle molteplici possibilità di essere nel mondo da parte dell’uomo” o insistere “sulla labilità del confine che separa ‘malattia’ e ‘normalità’” non significa disconoscere questa sofferenza e, soprattutto, il bisogno di curarla, e, si potrebbe aggiungere, il diritto di chi soffre di essere curato, ma significa cambiare il nostro modo di intendere il modo e il senso della cura anche a partire dal riconoscimento che “le determinazioni affettive della nostra esistenza [compresa, ovviamente, l’esistenza dello psichiatra] sono sempre in bilico tra la possibilità di dilagare nella psicopatologia o di permanere entro una soglia di governabilità”. Credo che questa sia una delle lezioni più importanti che Carbone ricava da Borgna al quale, non a caso, sono riservate diverse pagine e parecchie citazioni nel libro.

La seconda trappola consiste nel ritenere che la psichiatria fenomenologica debba contrapporsi in quanto tale alla ricerca scientifica e farmacologica. Si potrebbe piuttosto dire che essa cerca di liberare quella ricerca dalla pretesa scientistica (non scientifica) che le sole autentiche risposte alle nostre domande siano quelle che può dare la scienza. Peraltro, si tratta di una pretesa non da poco, essendo strettamente legata a quel paradigma “naturalistico” che ha fin dall’inizio accompagnato e sorretto lo sviluppo della scienza. Da un certo punto di vista, si potrebbe dire che una delle sfide oggi più pressanti è quella di stabilire se la scienza può essere liberata (e a quale prezzo) dallo scientismo.

Si tratta di una questione che si sono posti nel secolo scorso diversi pensatori, anche molto diversi tra loro, da Tolstoj a Max Weber e a Wittgenstein, da Husserl a Heidegger. In ogni caso, nel suo libro Carbone sfugge saggiamente alla tentazione di identificare scienza e scientismo. Se rifiuta, con tutta la tradizione fenomenologico-heideggeriana ed ermeneutica, il secondo, non per questo assume un atteggiamento anti-scientifico. Tipico è, per esempio, quello che dice a proposito delle neuroscienze oggi tanto in voga. Carbone, in effetti, riconosce che “la vita psichica dell’individuo […] è oggi sottoposta alla legittima analisi delle neuroscienze, le quali prospettano sempre nuovi scenari di aggiornamento sul sistema morfo-funzionale del cervello, sulle sue capacità di percezione complessiva degli stimoli”; ciò che rifiuta è il “riduzionismo scientifico” che talora accompagna queste indagini neurologiche e che spesso si deve più ai filosofi che agli stessi neuroscienziati, il quale si manifesta nella “pretesa di stabilire che cosa sia e da cosa derivi l’angoscia, la noia, la tristezza, la felicità, la malinconia. Quasi assumendo il cervello come il generatore della nostra soggettività”.

In un ambito diverso, qualcosa di simile è stato osservato da Wittgenstein e dai suoi allievi, per esempio da Peter Hacker il quale ha più volte osservato che non è il cervello che, a differenza di quanto si trova spesso detto o scritto da neuroscienziati e filosofi della mente, non è il cervello che pensa, anche se senza il cervello non si penserebbe, ma è l’uomo che pensa.

***

Info

Acquista il libro “L’altra psichiatria” su Amazon

Note

[1] Massimo Carbone, L’altra psichiatria, Negretto Editore, 2025, p. 13.

[2] Ibidem, p. 51.