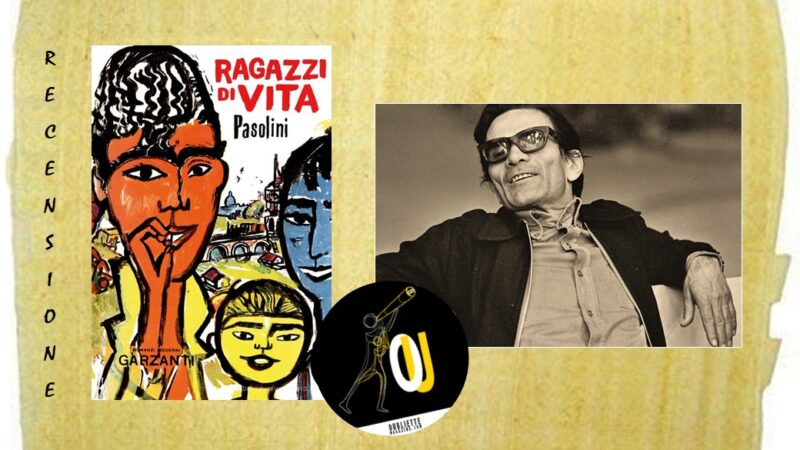

“Sangue delle Langhe” di Marina Marazza: il primo capitolo della saga dei Barolo

Alcune delle mulieres clarae di cui parla Boccaccio sono famose per i vizi, altre per le virtù; scellerate o buone che siano, le loro azioni assumono valore paradigmatico. Dissuadono dal male; spronano a comportamenti edificanti. Se il certaldese avesse a scrivere un canone moderno, includerebbe Giulia di Barolo; Juliette Colbert, nobile vandeana trapiantata in Piemonte. Quasi stilnovistica donna angelicata, è dispensatrice di Bene; figura agiografica secondo la visuale cristiana, ha guadagnato la palma di “venerabile serva di Dio”.

Da qualunque angolazione la si osservi, Giulia non è una donna comune; con il consueto rigore storico e filologico, Marina Marazza le permette di tornare parlare. Sangue delle Langhe (Solferino, 2025, pp. 378) è il primo capitolo della saga dei Barolo; dalla Parigi napoleonica, ci porta nella Torino restaurata dai Savoia. Dopo il matrimonio con Tancredi, Juliette diventa Giulia; la marchesa Falletti di Barolo, il cui nome è destinato all’immortalità.

Il 2 dicembre 1804 la cattedrale di Notre-Dame è gremita; la cerimonia di incoronazione della coppia imperiale si avvia al momento più solenne. Le sorelle Colbert si adoperano per sbirciare più possibile; Elisabeth si tira sulle punte dei piedi, una mano a proteggere il ventre gravido. Juliette la rassicura; quello che non potranno vedere, lo apprenderanno dal padre. Nel creare la propria corte, Napoleone si è circondato dei nobili che la rivoluzione aveva disperso; ha richiamato dal lungo esilio anche i Colbert, costretti a lasciare la Vandea durante la guerra.

La madre del marchese Édouard di Maulévrier è stata ghigliottinata durante il Terrore; la moglie è morta di parto. L’incoronazione è un promettente inizio per la Francia; ma anche per quanti avevano sopportato lunghe tribolazioni, come Édouard. Nella fila dietro le sorelle, si sente trambusto; a pochi passi da Juliette, un’anziana dama si accascia tra le braccia di un giovane ufficiale.

D’istinto, la ragazza allunga le sue per aiutarlo; i loro occhi si incontrano. Superato il malore, Maria Paulina d’Oncieu di Chaffardon, si dice costernata; il figlio, Tancredi Falletti di Barolo accenna un inchino verso Juliette. È una Colbert; tutti conoscono l’antenato Jean-Baptiste, genio delle finanze di Re Sole. Tancredi le prende la mano destra tra le proprie; il calore della voce stempera l’audacia di quel gesto. Madre e figlio la esortano a godersi la cerimonia; Juliette si accomiata, con l’intima speranza di rivedere Tancredi.

Nella cattedrale festante, due donne meditano in silenzio; quella giornata è stata memorabile per entrambe. Juliette ha conosciuto quel giovane dalla voce calda; Joséphine si sforza per tenere a bada i battiti del cuore. È accaduto quello che una veggente le aveva predetto; la creola, vedova del generale Beauharnais è diventata imperatrice di Francia. Édouard comunica alla figlia una notizia sconcertante; in seguito all’episodio in cattedrale, la sovrana l’ha convocata nei suoi appartamenti.

La ragazza spera di non aver commesso un errore; la forma ha la sua importanza nel cerimoniale. Il marchese è orgoglioso della figlia, sempre pronta ad aiutare i bisognosi; non aveva dovuto faticare per educarla. Di intelligenza vivace, apprendeva con facilità; una grazia innata guidava il suo comportamento. Non aveva un carattere docile, faceva domande scomode; ma come padre, non se ne rammaricava. Elisabeth non aveva la stessa passione per lo studio; il futuro marito ne aveva apprezzato l’abilità nelle arti femminili.

Sangue delle Langhe ci porta dentro le Tuileries; Juliette comprende il segreto del successo di Joséphine. La sovrana trasmette calore umano; incurante del galateo aristocratico, osa la vicinanza fisica. In quel contesto non ufficiale, non è l’imperatrice; le basta essere Madame. Riconosce quegli occhi, azzurri come il cielo della Vandea; così direbbe nonna Charlotte. Joséphine l’ha incontrata; incredula, Juliette ha la sensazione di tornare indietro di almeno dieci anni.

Si erano dette addio a Maulévrier; orgogliosa, la dama non aveva voluto lasciare la sua terra. La fedeltà alle radici le costò cara; nonna e nipote non si rividero più. In esilio, la famiglia apprese la notizia della sua fine sul patibolo; la perdita straziò Juliette, già orfana di madre. Joséphine ha condiviso la prigionia con Charlotte; gli occhi spalancati, la ragazza ascolta il racconto.

All’indomani dell’esecuzione di Beauharnais, l’anziana dama aveva fatto coraggio alla vedova; nell’avviarsi al proprio destino, aveva dato prova di fermezza esemplare. Joséphine ne ha voluto incontrare la nipote; ha una missione da compiere. Estrae un ricamo da una busta di tessuto rosso; Juliette lo riconosce.

Il giorno dell’addio, la nonna le aveva mostrato il sacro cuore di Gesù; le aveva raccomandato di ricordarlo bene, una volta lontana dalla sua terra. Quel simbolo rappresenta anche il cuore della Vandea, devota a Cristo; Charlotte lo aveva ricamato in prigione. Ha voluto che Joséphine promettesse; scampata al patibolo, lo avrebbe consegnato alla nipote prediletta. Per Juliette, quel lembo di stoffa ha un valore inestimabile; è il cuore stesso della nonna. L’imperatrice ha bisogno di facce oneste; propone alla ragazza di diventare sua dama d’onore.

Sangue delle Langhe va avanti di alcuni mesi; durante una passeggiata con Joséphine, Juliette incontra Tancredi. Nel giardino d’inverno, assistono a una violenza; furibondo, il giardiniere si avventa addosso alla figlia. I due giovani salvano Lise; la sovrana li accarezza con lo sguardo. Nel mondo fatuo della corte, sono anime affini per serietà e riservatezza; potrebbe dare loro una piccola una spinta. Tancredi è attratto da Juliette; per di più, hanno molto in comune. Joséphine propone un incontro ufficiale; la ragazza accetta di iniziare la frequentazione, ma solo in seguito si potrà parlare di nozze. Teme che la sua riluttanza allontani Tancredi; al contrario, il giovane ne ammira la saggezza. Anche la comprensione di Joséphine la rallegra; è determinata a non accettare costrizioni matrimoniali. Juliette ha l’approvazione del padre, un illuminato; per lui le donne non sono solo fattrici, né pedine di alleanze familiari.

Sangue delle Langhe racconta che Lise è sparita; su incarico di Joséphine, il ministro di polizia sguinzaglia i suoi uomini. La ragazza si trova nella prigione femminile di Saint-Lazare; insieme a Juliette, Tancredi vi accorre per riportarla alle Tuileries. Le donne sono chiuse dentro gabbie di ferro, in condizioni disumane; sono prostituite. Lise è in salvo; tutte le altre sono destinate alla dannazione. Juliette si lascia alle spalle quell’inferno; sente un peso opprimerle il cuore. Non le sembra vero di riabbracciare Bédame; la figlia del guardacaccia di Maulévrier sarà la sua cameriera personale.

Sangue delle Langhe ci parla del fidanzamento. Tancredi dona alla futura moglie l’edizione francese di Dei delitti e delle pene con prefazione di Voltaire; messo all’Indice dei libri proibiti, il saggio di Cesare Beccaria aveva aperto un vivace dibattito internazionale. Joséphine è angosciata; non riesce a dare un erede a Bonaparte, neo padre di un figlio illegittimo. Parte per Plombières, per sottoporsi a delle cure contro l’infertilità; Juliette la accompagna. L’imperatrice le propone una scommessa; se il fidanzato sarà fedele, al ritorno si celebrerà il matrimonio. Durante il soggiorno, le donne ricevono notizie da Parigi; l’una gioisce, l’altra raggela. Joséphine sa che le resta poco tempo; prima che accada l’inevitabile, vuole che quel matrimonio d’amore sia celebrato.

Sangue delle Langhe balza all’agosto 1807; Juliette e Tancredi si sono sposati alle Tuileries, in presenza della coppia imperiale. Il 15 dicembre 1809 Napoleone prende la parola per primo; afferma di sacrificare gli affetti più cari per il bene del Paese. Tocca alla moglie; comincia a leggere la dichiarazione scritta da Talleyrand. La voce si incrina; i singhiozzi le impediscono di proseguire. Il segretario va avanti per lei, fino alla fine; il matrimonio è sciolto. Joséphine è in partenza per la Malmaison; nel salutare Juliette, le raccomanda di prendersi cura del marito.

Sangue delle Langhe ci porta in Piemonte; la carrozza dei marchesi di Barolo è diretta a Torino. L’ennesimo macabro spettacolo si offre alla vista dei passeggeri; nel gruppo di briganti impiccati, ci sono anche due donne. Laddove il paesaggio si fa meno selvatico, Giulia respira di sollievo; ma in una zona coltivata a grano, un uomo armato si pianta in mezzo alla strada. Leva la destra, per intimare al cocchiere di fermarsi; appoggia la sinistra sul manico di una roncola. Tancredi ha ordinato di evitare lo scontro, per quanto possibile; arrivato davanti all’uomo, gli rivolge alcune parole in dialetto torinese. Prende dalla cintura una piccola borsa di cuoio; il brigante la afferra al volo. Dopo averla soppesata, fa cenno di proseguire; Giulia non dimenticherà quel nome.

In Place de la Liberté il traffico è bloccato; una donna sta per essere giustiziata. A palazzo Barolo, i genitori di Tancredi accolgono la nuora a braccia aperte; il marchese Ottavio auspica di stringere presto un nipotino, sangue nuovo delle Langhe. Giulia prova disagio; pur affettuose, le parole del suocero pesano come macigni. Il turbamento non sfugge a Maria Paulina, che ha incontrato le stesse difficoltà; da buona cristiana, crede che vada accettato il volere della Provvidenza. La sua comprensione conforta la nuora; ma le parole del marchese continuano a ronzarle nelle orecchie. Maria Paulina la introduce alle dame dell’Umiltà; queste si occupano di beneficenza, soprattutto alle donne bisognose.

Il tempo scorre; Giulia continua a non rimanere incinta. Il dottore la esorta a non perdere la speranza, ma senza ostinarsi; le raccomanda di andare avanti a testa alta. Alcuni hanno figli, altri no; così vuole la vita. Il marito la rincuora; se avranno eredi ne saranno lieti, altrimenti ne faranno a meno. Giulia sente lo stigma della mancata maternità; tutti, perfino i servi, si arrogano il diritto di domandare. Nemmeno per Tancredi è facile; un figlio viene anche considerato come una prova di virilità. Potrebbero malignare che non è all’altezza del suo dovere di marito; a corte ha sentito battutine sul suo conto.

Napoleone è all’isola d’Elba; la coalizione ha riportato Luigi XVIII sul trono di Francia. Vittorio Emanuele I fa il suo ingresso trionfale a Torino; Tancredi e Giulia assistono alla parata. La marchesa riceve una missiva urgente da Parigi; sgomenta, apprende una tragica notizia. Bédame esprime un’osservazione sul vestito della padrona; le sue parole confermano la sensazione degli ultimi giorni. La cameriera le propone il sistema delle contadine vandeane; Giulia non fa in tempo a sottoporsi alla prova dell’ago. Asciugate le lacrime, ha bisogno di tenere la mente occupata; presso le carceri, si imbatte in una processione.

Una voce rompe il silenzio ossequioso; voce d’uomo, forte, rauca, rabbiosa. Reclama da mangiare; altri prigionieri si uniscono a lui, in un coro di urla e colpi sordi. Giulia ottiene di entrare; pretende di vedere il detenuto che ha gridato per primo. È nella cella dei condannati a morte; seminudo, incatenato, la faccia pesta. Nonostante non abbia più fattezze umane, Giulia lo riconosce; è Cichin, il bandito di Caselle. Chiede cibo buono alla marchesa; là dentro li nutrono di veleno, ché si rubano tutto i carcerieri. Sembra non temere la morte, Cichin; né provare pentimento o rimpianto. La donna promette; gli farà avere cibo e vino. Lasciato il brigante, chiede di vedere gli altri prigionieri; uomini, vecchi e ragazzini sono stipati in un fetido stanzone. Giulia è inghiottita in un vortice di pena, vergogna, ribrezzo; avverte il morso di un vago, irrazionale senso di colpa. Oltre la pesante porta, le detenute si accalcano in una penombra povera d’aria; come bestie fameliche, si contendono le monete scivolate dalle mani di Giulia. Una voce più forte si leva a rimproverarle; sarcastica, sfida la marchesa.

Sangue delle Langhe ci presenta Angela; la donna è stata condannata a morte per uxoricidio. Le detenute raccontano storie di degrado e incuria; nessun medico si occupa della loro salute, nessun giudice della loro Giustizia. Angela non usa mezzi termini; sono donne dimenticate. È altrettanto schietta verso sé stessa; l’accusa è vera. Ha ammazzato suo marito; e lo rifarebbe. Giulia si sente come Saulo di Tarso; ha avuto un’illuminazione. La sua missione sarà quella di portare sollievo nell’inferno delle carceri; ridare umana dignità a chi dall’umanità è stato escluso.

“Quello che credo è che bisognerebbe fare in modo che il periodo di detenzione al quale sono state condannate per i loro crimini veri o presunti dovrebbe trasformarsi in una opportunità, non solamente in un castigo […]. Quando usciranno dalla prigione e torneranno tra noi, sarebbe bello che fossero persone migliori di quando sono entrate.”

L’impegno a favore dei derelitti si intreccerà con un progetto, sulla scia di una nuova tecnica di vinificazione; Giulia darà il proprio contributo alla produzione del sangue delle Langhe.

Madamin ha il ventre arido; tante volte ha sperato che il seme attecchisse, altrettante è rimasta delusa. Aristocratiche o popolane, tutte le donne hanno il dovere di procreare; questo la società si aspetta da loro. Joséphine, già madre di due figli, non riesce a dare un erede a Bonaparte; questa mancanza le costa il ripudio.

Il matrimonio di Giulia è saldo; ma nell’apprendere della maternità altrui si sente ferita. La gente mormora della sua sterilità; quelle parole la marchiano a fuoco. E mormora del suo impegno sociale; da donna sterile diventa una madre mancata, alle prese con un vuoto da colmare. Giulia non è una poveretta quasi fuori di senno; l’attività benefica non è una forma compulsiva di compensazione; non è una sorta di vezzo. Le altre dame elargiscono beni ai poveri; ma sono ben attente a non sporcarsi le mani. Per Giulia è una missione; madamin non esita a imbrattarsi gli stivaletti nel fango della Vanchiglia. “Chi nasce vandeana, vandeana muore”; le parole della nonna sono veritiere. Giulia è pur sempre Juliette; una vandeana tenace e determinata. L’esperienza a Saint-Lazare ha gettato un seme; nelle carceri senatorie di Torino, la donna si trova davanti a una realtà ancora più sfacciata. Non potrà più ignorare, né chiudere gli occhi; quel seme ha dato i suoi frutti. Non è germogliato nel grembo di Giulia; ma la marchesa di Barolo è madre di tanti.

Written by Tiziana Topa