“I veggenti” di Giuseppe Benassi: cosa vedono gli occhi della mente?

Bene: Benassi Giuseppe è l’autore de I veggenti, romanzo del 2019, con sempre l’ottimo, ineffabile, un po’ sclerotico, ma quasi sempre sincero, avvocato Borrani, accompagnato dalla consueta signorina Messori (indicata, come lo stesso Borrani per lo più col mero cognome), sua compagna non troppo compagna. A Reggio Emilia cunpâgn/a significa uguale. È la só mèşa muròuşa, sì, diciamo così, la sua mezza fidanzatina, anche se suona meglio dire che è la sua pràtica. Avèir ‘na pràtica, in arşân, vuol dire avere un’amante segreta, più che una fidanzata riconosciuta. Gente pratica sono i reggiani. Il problema è che quei due non sono reggiani ma toscani, quindi?

Quindi, proseguiamo con I veggenti. Anzi, no. Fermiamoci un attimo. Benassi cos’è? Un tosco/emiliano? La definizione è perfetta, in quanto gran parte di noi è un misto di diverse tinte umane (tra l’altro, per l’appenino tosco-emiliano sono passati un po’ tutti). In un norvegese c’è pure uno spicchio di ghanese. Il mondo è composto da persone che sono siffatti: un mèlange multicolore; nonché da chi si s’illude d’essere un’eletta e atroce unicità. Penso ai pigmei equatoriali, una specie umana ormai dispersa (e perciò diffusa). Un tempo erano tutti nati sotto le medesime fronde, facenti parte della medesima tribù, e mai erano usciti dalla loro silvestre zona; i loro figli appartenevano al medesimo consiglio degli anziani, per cui la vita scorreva sempre ed esattamente là, dove doveva scorrere. Il Panta rhei valeva pure per loro, ma sempre in quella circoscrittissima zona.

Giuseppe Benassi, come Leopoldo Borrani, è un avvocato, un emiliano che però esercita a Reggio. E che, nel week end, se ne scappa a Livorno, dove si tramuta in tosco. A sentirlo parlare è un tosco-emiliano che, in alternativa, si trasforma, come fa Superman in quella cabina telefonica, in un emiliano-tosco. E questo è ciò che capita a noi misti. Io sono nato a Reggio Emilia da genitori e parenti tutti reggiani. Poi, negli anni, ho assorbito diverse culture. Ora sono una mélange de personnages, di cui il meno autoctono è colui che ora vi sta scrivendo. Scrivere significa abbandonare una realtà per cercare la propria negazione, il döppelganger negativo, l’opposto di sé. Ama Borrani la sua pràtica, la Messori? L’unica risposta che mi sbuca in mente è: sì e no. Mi correggo: a volte è anche no e sì. La sposerebbe? Oh… in cuor suo Borrani forse direbbe: speriamo di no! Ci sono persone che si cercano, si vogliono tra loro bene, ma in smart-loving. In presenza ci si innervosisce. Ci si ama e, insieme, si prova un fastidio reciproco. Strana istituzione il matrimonio: è un andare contro natura. A Reggio, non so se anche a Livorno, ma non credo, esiste il detto che non mi va di tradurre: ‘L amōr e ‘l caghèt chi n al prōva n al crèd: la reggiana è gente fina; e poi ce n’è un altro: ‘L amōr l ē cme la tòs: a’ n s tîn mia quacê, e qui, la traduzione, me la posso concedere: l’amore è come la tosse: non si può tenere chiuso da un coperchio che lo ricopre (proteggendolo).

I veggenti è un romanzo d’amore, anche se l’autore potrebbe ora quasi querelarmi per diffamazione. Quasi, ho detto. Come si può definire uno che dà nomignoli mirati all’aspetto fisico di una persona: un body shamer? Sia Reggio Emilia che Livorno body shamer si nasce. Fa parte dell’imprinting ricevuto già nella primissima educazione. Il primo cliente di Borrani è “Bernardi Eustachio” la cui silhouette lascia un po’ a desiderare (tanto per essere gentili), essendo, diciamo, leggermente opima. In cuor suo Borrani lo definisce “Coulon”. La successiva (connessa) cliente, tale “Repetti Corinna”, di cui Eustachio è innamorato, per contrapposizione, Borrani così la battezza: “madame Coulotte”. Un terzo della schiera, il più deprecabile, sarà definito, per via dell’eccessiva esilità del deretano: “monsieur Coulin!”.

Non c’è nulla da fare: un livornese-arşân non garantisce quasi mai esiti e(ste)ticamente corretti.

Non difettano, nel romanzo, ma più che altro nella mente di Borrani & C., le definizioni aggraziate, anche rivolte a sé: “… la Repetti era una cretina.”; “A volte anche i cretini dicono cose intelligenti…”; “Ho trovato una scema allo stato puro…”; “… una cinquantenne racchia e imbefanita…”; “Scema”; “… ormai sei un vecchio rimbambito…”; e poi c’è quest’estrema definizione, che potrei definire ittica: “Una vera livornese di scoglio…” – dura, però affidabile.

Altra aulente qualità del libro: non tutto è lindo e pinto (espressione amalfitana), ma sa tanto d’immonda vita vissuta: “lenzuola sudice”, “aveva comprato schifezze”, “ci aveva preso per due volte i pidocchi”, “macchie di ruggine”, “brutte vetrine”, “faccione invecchiato”.

C’è anche una certa tendenza al pettegolezzo, basato però su fatti concreti: la “madame Coulotte” – ora intorno al mezzo secolo di vita, ne ha patiti e graditi parecchi, prima del “monsieur Coolin!”. Uno spettegolatore garantisce che: “Ha visto più schizzi lei degli scogli di Calafuria” – area naturale protetta, sita nei dintorni di Livorno.

A pagina 43 de I veggenti spunta, finalmente, una descrizione della “Messori, una donna né brutta né bella, né stupida né intelligente, né vecchia né giovane, né ignorante né colta…” – l’etimo di né riconduce al latino nec = e non. Una donna e e una donna non. Due donne in una, insomma. L’uomo ha questa sensazione di doppiezza dell’Altra per antonomasia. La sua con-corrente è al contempo solidale e ostile. Vorrei essere una donna, al solo scopo di capire se è così che anche loro ci giudicano, noi maschietti, che rima con meschinetti.

“Quella era la seconda volta che Borrani si beccava o si dava del cretino: stava forse rimbambendo davvero?” – rimbambire è ri-diventare bambino, ingenuo, ignorante, stupido. La Messori è colei che crede d’essere destinata a risolvere pressoché tutti i misteri del Kósmo, tanto che il suo spasimante, che infatti dà spasimi, in senso opposto a quelli di lei, arriva ad augurarsi “che nel tragitto dal ristorante all’albergo ella si storcesse una caviglia…” – e se non è amore questo dimmi tu cos’è…

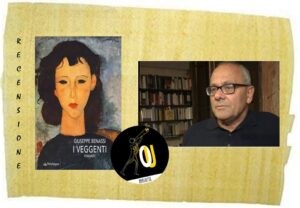

La storia (perché c’è una storia e non è niente male) ricorda un po’ Il codice da Vinci di Dan Brown. E non ne intendo parlare. Mi basta dire che, in prima di copertina, c’è il “Ritratto di bambina” di Amedeo Modigliani, del 1917 – con quei due occhietti scuri (o cavi?), tipici delle tele di Amedeo. Ci vede o no, ‘sta zuriedda (termine cilentano per ragazzina)? Più acutamente o meno di noi, umani (ipoteticamente) normali?

“Dunque tempo-morte-mercato era la triade di divinità che governava quel luogo.” – dove gli ultimi due termini sono collegati al più spietato degli assassini: “il tempo”.

La Morrani istruisce Borrani sugli “sguardi delle persone ritratte da Modigliani”: “O sono senza pupille, come se fossero ciechi, o sono infinitamente tristi…” – rinsecchiti dalla vita. Come quelli di Borrani: il cui sogno, la notte precedente, “era stato particolarmente secco, preciso.” – indicativo della direzione che era destinato a percorrere. Avviene mo’ uno scambio di complimenti fra i due amanti: “‘Sei un genio’, commentò Borrani.” – “E tu uno stronzo!”. Più tardi, però lei addolcisce la definizione: “Borrani, sei un cretino!” – e Borrani, dentro di sé, chissà, forse concorda. Però, per amor di giustizia, poi le dice che ha “Il culo basso…”.

Gran bella vacanzina la loro: “Il vero viaggio che aveva fatto non era a Parigi: ma nel mondo infero.” – l’imo della nostra anima, detto inconscio, per cui “bastava solo che avessimo il coraggio di scendere negli inferi e di capirlo.” – che cosa? Il luogo dove erano stati rintanati i cocci delle altrui esistenze, quelli che fondano la nostra fiacca esistenza.

Modigliani è un monstrum, un prodigio: “E quasi nessuno ha spiegato perché dipingeva occhi senza pupille, occhi ciechi.” – e ora il sottoscritto, che ha il DNA ‘d Gavâsa, Massachusetts (si fa per dire), abbozza la risposta: perché non serve tanto scorgere l’esterno, quanto sentire quel che dentro il proprio sé.

Borrani è un uomo di cultura, come tutti noi, o quasi, sennò mica stareste a leggere la mia reazione letteraria, ok? Quell’avvocato delle cause pareggiate all’ultimo minuto: “Già detestava andare nei musei in compagnia, perché gli sembrava di vedere i quadri esposti con gli occhi degli altri, lui invece riusciva a concentrarsi solo se era da solo.” – lo capisco perché ci sono passato anch’io. Ma ora ho bisogno di am-mirare l’arte con gli occhi altrui. In loro io mi ci vedo riflesso. Sto migliorando o peggiorando? Chi sa rispondere, è veramente pregato di tacere.

Il tuo testo, Giuseppe, è colmo di paroline che mi sfuggono (“lezio”), nonché di termini banali come “ligustro” – il quale m’atterrisce da quanto lessi I limoni di Eugenio Montale. Nel tuo romanzo ci sta di tutto: è ricolmo di cianfrusaglie, come quel deretano di “Coulon”. Tu vedi ogni volta “il lato marcio delle cose” – ma non è colpa tua. La tua vista è la prima e maggiore responsabile.

Il mondo, poi, è “Un luogo sinistro, quasi disabitato, circondato da putizze che gettavano vapori sulfurei, un intatto lembo di medioevo squallido e povero, fuori dal mondo.” – da quello in cui vivi? O da quello che sogni di notte?

Una bella definizione di quel “divino Gabriele”: “quel portasfiga maledetto di Orbo Veggente.” – con la O e la V maiuscole, ovvio. Anche lui disdegnava quel che non era forte e aulente, un po’ come te. Anche tu le vai cercando, Giuseppe, ‘ste monnezze.

Non c’entra granché ma non riesco a non riportarlo: “‘Quello era Giovenale, asino!’ lo rimbrottò la Messori, felice di vendicarsi delle figuracce che aveva fatto lei in quei giorni.” – l’amore nasce dal desiderio folle di vendetta, come c’insegna da alcuni millenni la fintamente mielata Medea.

E ancora: “‘Sei il solito brontosauro! Noioso! Depresso! Mi ricorderò di questa tua rospata’ minacciò la donna.” – Giuseppe: anche i tuoi più perfidi detrattori non sanno negare che tu scriva assai bene, fin troppo. La tua prosa è chiara chiara come la minzione della signora Ruspaggiari… – metto ora la lezione originale in lingua tolteca: l’ē cêra cêra cme la pésa dla Ruspagêra!

Uno scrittore deve saper dare l’idea, dev’essere icastico (oltre che dispersivo) e tu sei un mélange di tutto ciò.

L’Epilogo, che un po’ m’orripila, m’è entrato non ti dico dove. E un po’ mi sono identificato con quel Daniele, poveretto (o beato?) lui.

Il titolo del secondo capitolo dello stesso (ma chi hai mai incontrato un Epilogo duplice?) s’intitola, tanto per essere es(s)oterici: Ove tutto si scioglie, o forse no.

Un ultimo accenno lo merita la “madame Coulotte”, la quale sbraita: “‘È tornato mio marito!’, e, di nuovo, si disegnò sul suo volto un’espressione mezzo felice e mezzo preoccupata.” – entrambe irrinunciabili. Auguri!… e figli con occhi scavati, oscuri e perspicaci!

Importante: a pagina 76 de I veggenti era spuntata (quasi dal nulla) una teoria (falsificabile) che dà una spiegazione agli “occhi di Modigliani”. Ancora non ho capito se l’arte fa parte dei fenomeni religiosi o di quelli scientifici. Ebbi una volta una diatriba con un sapido scrittore romano de’ Roma.

Molto più importante (per non dire essenziale, se non addirittura esiziale: o sto farneticando?). A pagina 104, “madame Coulotte” dice: “ero mezza svenuta. Poco alla volta mi sono ripresa, e ho cominciato a raccogliere gli occhi che si erano ficcati in tutti gli angoli della casa.”

Spero che sia chiaro il concetto: scrivere (e leggere) è cacciare gli occhi dappertutto, soprattutto nell’alveo di sé.

Written by Stefano Pioli

Bibliografia

Giuseppe Benassi, I veggenti, Pendragon, 2019